美從筆端來的整體論——漫談書法和養生(之十一)

書法美是整體美。中華傳統文化主張天地人三才合一,貴和尚中,強調是事物多樣性的統一,整體和諧為美。中國古人認為,元氣是天地萬物的本源,構成了萬物包括人的生命,萬物以元氣為中介連成一個整體。元氣論是中華民族先人在改造物質世界實踐中,對宇宙產生和發展的一種解釋,或者說對客觀世界認識的一種哲學概括,這種哲學觀念影響到政治、經濟、文化、社會以及中醫藥、書畫、武術等各領域各方面。尤其元氣論中的精氣、神氣、血氣等觀念,對中醫藥、養生、書法都發生了直接影響。

以元氣論為理論基礎的中醫臟象學認為,天地是一大生命,人生是一小天地。人體是一個有機整體,各個部分不是孤立的,而是相互聯系、彼此相屬的﹔並且天人相應、同天地聯系成為一個整體。以《黃帝內經》為標志的中華醫藥學和養生學在創立臟腑經絡學說的同時,首次提出了整體觀念和辨証論治兩大基本原則,成為中醫學和養生學的理論基礎。同人的整體是由各個器官組成一樣,任何一件美的藝術品,都是由各個器官有機生成的藝術整體,在本質上體現人的主體生命的對象化和精神外化。羅丹認為:一件真正完美的藝術品,沒有任何一部分是比整體更加重要的。

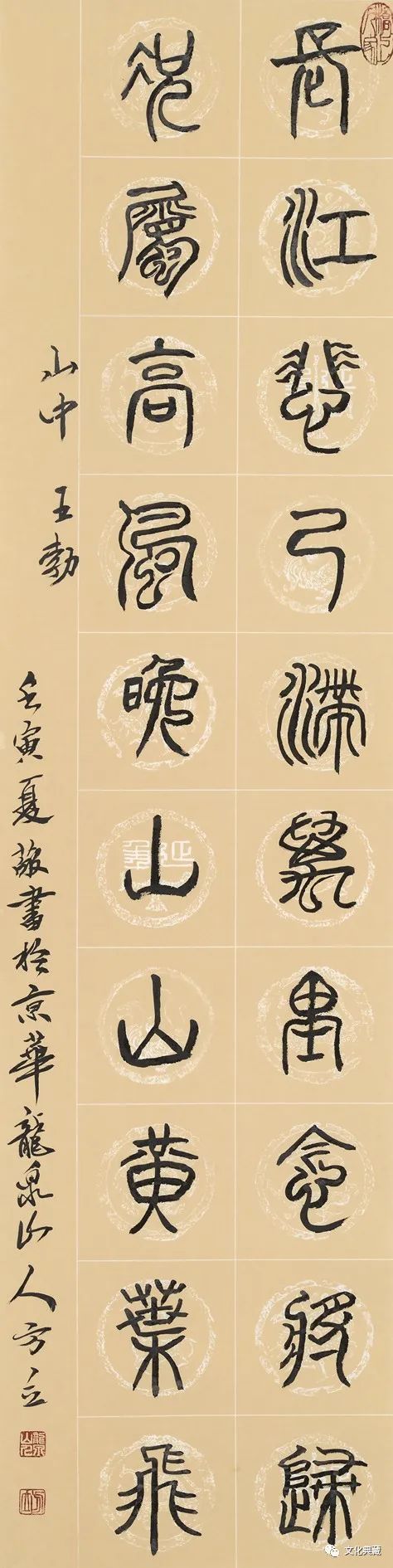

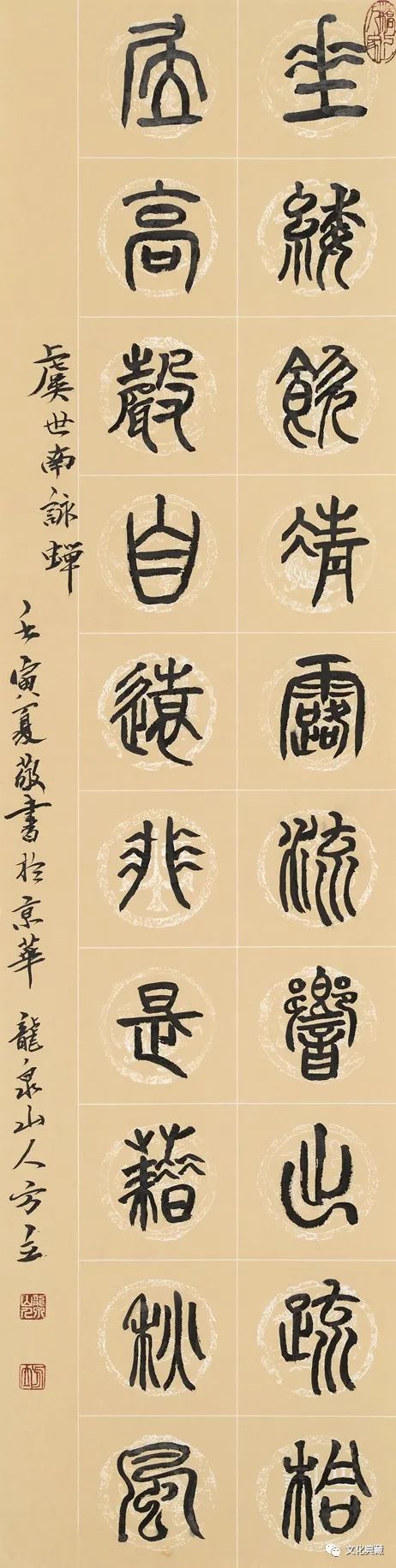

方立:王勃詩《山中》136cm×34cm

首先,以元氣為核心的氣韻美,是書法整體美的生命和靈魂。

以元氣為核心的書法氣韻美,是形神統一、形神兼備的意境美和韻味美。中國傳統哲學認為,宇宙元氣是天地萬物的本源,構成了萬物包括人的生命,自然也構成了書法藝術的生命。庄子曰:通天下一氣耳。王充認為:天稟元氣﹔元氣者,天地之精微也﹔天之動行也,施氣也,體動氣乃出,物乃生也﹔人稟元氣而生,含氣而長。宋張載認為,太虛不能無氣,氣不能不聚而為萬物,萬物不能不散而為太虛。太虛即氣。元者,原始,初始,根源、根本。在古人看來,氣即化生天地萬物的原始物質基礎,包括是人體生命產生發展的物質基礎,也是精神文化產生、發展的物質基礎和載體。因此,書法生命取決於氣,字氣、行氣、篇氣、勢氣、意氣、神氣等是展現書法美的根本要素。

元氣是宇宙之本,萬物之源,是生命和力量的源泉,也是靈感和美的源泉。人因得天地之氣而生,這種生命之氣必然要表現到藝術作品之中,成為藝術作品的生命之源。所以,在藝術創作中,元氣具有物質和精神、生理和心理兩種特性和功能,表現為人的生命力和創造力。兩個方面的特性相互滲透和促進,共同賦予藝術作品的生命和美感。如同王羲之所言:書之氣,必達乎道,同混元之理。清代朱和羹《臨池心解》亦言:“作書貴一氣貫注。凡作一字,上下有承接,左右有呼應,打疊一片,方為盡善盡美。即此推之,數字、數行、數十行,總在精神團結,神不外散。”

元氣運行,化生天地。天地交泰,化生萬物。人類稟元氣而生長發展,包括精神世界的生長和發展。在精神領域,作為物質性質的元氣,可以外化為精神氣質,元氣具有哲學、審美學等性質,成為中國書畫作品的生命和靈魂。天地化生萬物,表現在人來說,就是形神合一。人的生命活動要以形體為依托,但終究以氣為本質。氣在命在,氣亡命亡。表現在藝術作品,就是形神統一、形神兼備。氣勝形則生,形勝氣則亡。這也是書法美的基本要求。書畫家石魯言:“筆無氣不活,墨無氣則死”﹔“精神之氣,當一韻律求之。韻律有節奏而有生氣,韻格有高低而生神,韻味有厚薄而生趣。”。元氣化生萬物,書法的用筆之妙就在於清氣上揚、濁氣下凝、生成大地萬物一樣,是一種生命美、化生美、流動美、渾沌美,是“以書達道”的宇宙美、自然美。

以元氣為核心的書法氣韻美包括:陽剛之氣、陰柔之氣、元氣淋淋、氣韻生動、浩然正氣、法備氣至、書卷氣、金石氣、神氣、生氣、骨氣、清氣、精氣、靈氣、逸氣等。大體涉及以下幾個方面:首先,涉及書法生命整體性和氣脈的元氣,能夠達到顧凱之所說的“通神”。其次,涉及書法造勢和形式感的陰陽二氣,能夠達到謝赫所說的“生動”。再次,涉及書法點畫線條如何被賦予生命感的血氣,能夠達到范溫所說的“有余”。第四,涉及書法中體現人生境界和人格涵養的正大氣象,能夠表達天地人之間的浩然之氣。第五,涉及書者和書法作品個性的氣質特點,如清氣、靜氣、逸氣等。

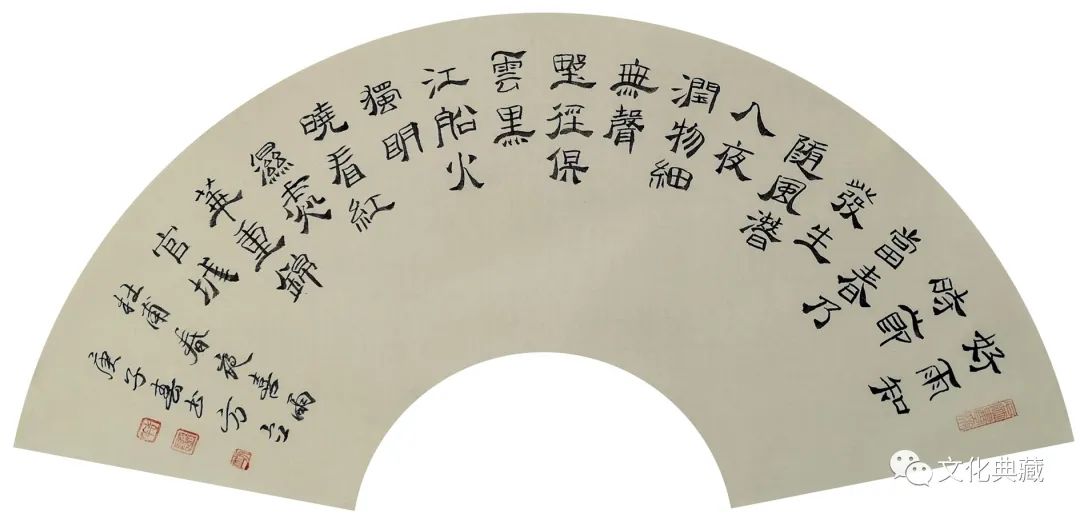

方立:杜甫詩《春夜喜雨》34cm×68cm

以元氣為核心的書法氣韻美,表現在書法作品中就是形神統一、形神兼備,精氣神具佳的意境。任何書法藝術作品都是時代生活和情緒的產物,是一定社會的一定人物的審美認識,反映一定社會的思想、願望、意志和情感,通過具體、生動、可感的藝術形象,表現一定社會的現實圖景,反映一定社會風尚和人們的精神風貌,是一定社會的生活本質的形象顯現。早在漢代,蔡邕就認為,書法源於自然,源於宇宙萬物的運動規律。這種理論既源於道家的“道法自然”說,也是儒家的“天人合一”思想在書法理論中的體現。蔡邕是儒家,同時也受黃老玄學影響,這兩種思想影響都反映在他的書法藝術上。《庄子•人間世》有“散木”、“散人”的說法。蔡邕《筆論》中提出的“書者,散也。欲書先散懷抱,任情恣性,然后書之”﹔“夫書,先默坐靜思,隨意所適”。這些觀點正契合了老庄的道家思想。同時,蔡邕又認為,人與自然有著必然聯系,必須遵循宇宙規律,書法要契合儒家“天人合一”的思想。

清代書家劉熙載在《游藝約言》中鮮明地把書法同道家和佛家聯系起來,認為“老子有為道日損、損之又損之言,禪家有剝蕉心之喻,書得此意,塵俗何從侵犯筆端?無為之境,書家最不易到,如到便是達天。”他把宇宙的和諧、生命的律動、心靈的節奏有機結合起來,認為書法可以在天地人神之間進行溝通。書法之美,在於合乎萬物本質和自然規律。書法可以格物致知,進而達於天下、化育天下。劉熙載在《藝概•書概》中進一步說,“聖人作易,立象以盡意。意,先天,書之本也﹔象,后天,書之用也。……書,如也。如其學,如其才,如其志,總之如其人而已。”在他看來,意是宇宙、人生真諦﹔象是書法的外在表現形式,是用來達意的。書法不僅是美的表現,而且是人的思想、學識、才華甚至情操的形象化、具體化,是自然大道與書法大道的統一。書法作為表達審美認知、抒發性情的一種藝術手段,其生命在於通過線條的運動變化,表達對客觀世界的認知和生命的感悟。

以元氣為核心的氣韻美是書法藝術的生命和靈魂。自古以來,關於書畫創作就有許多元氣的論述。杜甫在《奉先劉少甫新畫山水障歌》中說:“元氣淋漓障猶濕,真宰上訴天應泣。”書法以表現宇宙節奏和生命精神為至美,“元氣淋漓”是書法家追求的至高境界。三國時期的書法大家鐘繇有兩句名言:“用筆者天也,流美者地也”﹔“筆跡者界也,流美者人也”。鐘繇以天地來說用筆和流美,觸及書法筆法追隨宇宙元氣流行變化的核心。萬事萬物通過藝術家思維,就會成為有感情、有性格的事物,是感情化了和人化了的自然。如同古代文論家劉勰在《文心雕龍》中所言:“原夫登高之旨,蓋睹物興情。情以物興,故義必明雅﹔物以情觀,故詞必巧麗。”“登山則情滿於山,觀海則意溢於海。”如同元氣健康與人體健康休戚相關、元氣不順就會導致肌體不和一樣,書法整體美首先要元氣充沛、氣韻順暢。一幅好的作品,隻有精氣神具佳、形神統一、形神兼備,才能具有使人觀之有味、思之有悟的無窮魅力。《書譜》雲:“情動行言,取會風騷之意﹔陽舒陰慘,本乎天地之心。”南朝王僧虔《筆意贊》曰:“書之妙道,神採為上,形質次之,兼之者方可紹於古人。”

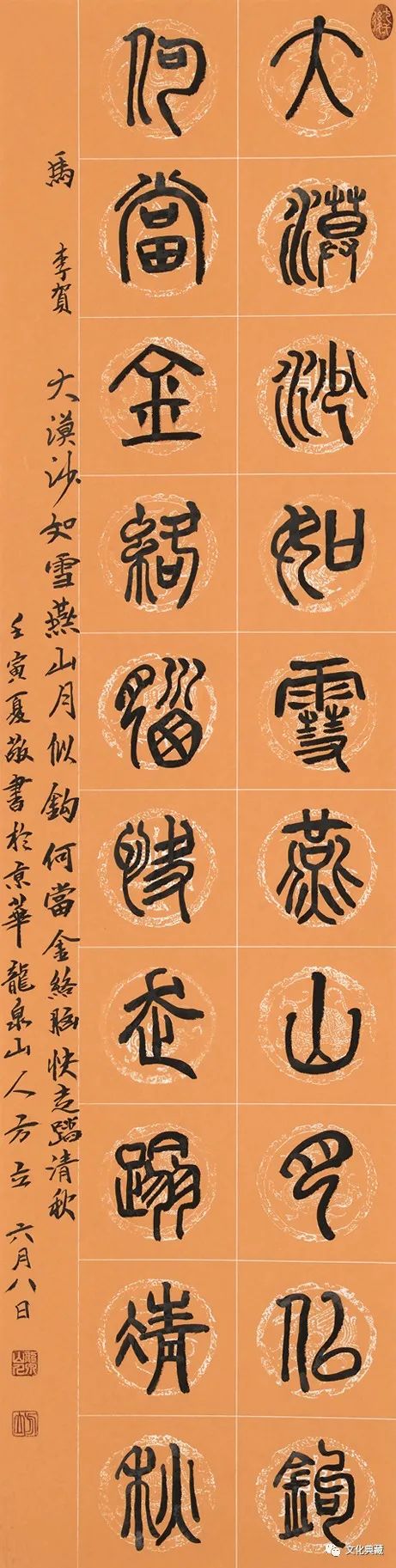

方立:李賀詩《馬》136cm×34cm

第二,骨、筋、脈、血、肉等五體美,是書法整體美的基本要素。

在古人看來,元氣運動展開為陰陽五行,整個世界就是以氣為內在本質、以陰陽五行為外在形態的運動整體,萬事萬物通過元氣和陰陽五行構成一個整體。《黃帝內經》依據這種認識,建立了以元氣為根本,以五臟為中心,以六腑、經脈、五體、五竅、五志等為內在組成部分,以五方、五時、五味、五色、五畜、五音、五氣為外在聯系,採用一種整體聯系的觀點考察了解人體狀況,發現和總結醫藥和健康之道,形成了中醫藥學和養生學的整體觀、辯証觀,成為中醫藥看病、治病、養生的基本思維模式。《黃帝內經》提出,人體是由骨為干、脈為營、筋為剛、肉為牆、皮為堅“五體”構成的整體。這種觀點影響到書法,從晉代開始,就有書論提出,書法線條由骨、筋、脈、肉、皮五者構成,分而為五,合而為一,缺一不可。

晉代衛夫人《筆陣圖》言:“善筆力者多骨,不善筆力者多肉﹔多骨微肉者,謂之筋書﹔多肉微骨者,謂之墨豬。”從此以后,許多書論常以骨、筋、脈、肉、皮等入論書畫之道。五代名畫家荊潔《筆法論》言:“凡筆有四勢,謂筋、肉、骨、氣。筆絕而不斷,謂之筋﹔起伏成實,謂之肉﹔生死剛正,謂之骨﹔跡畫不敗,謂之氣。”這裡的筋者,意也。意念所至,生於筆前,行於筆端,筆斷而意連,筆生則貫意。書法要寫出筋,必須對布局、結構、變化成竹於胸。肉者,形也。所謂起伏成實,即每字的結構形態,必須起伏變化、跌宕生動、亮麗飄逸。骨者,度也。必須形其所當形,止其所當止。筆勢的行止疾緩輕重皆適度,強弱中和、連貫自然、整體和諧。氣者,魂也。體現作者的精神風貌、文化修養和書寫風格。

衛夫人以后,書法五體論雖然對(神)、(氣)、骨、筋、脈、肉、血、皮等五者有不同概括和理解,但總體以《黃帝內經》的中醫藥和養生學的整體論為源頭。宋代蘇軾言:“書必有神、氣、骨、肉、血,五者闕一不成書也。”清代康有為《廣藝舟雙楫》言:“書若人然,須備筋骨血肉。”元陳繹曾《翰林要訣》有了血法、骨法、筋法、肉法的專論。從多數論者觀點看,骨,指線條有力。用王羲之的話說,要“藏骨抱筋”。清劉熙載《藝概》言“字有果敢之力,骨也”。清朱履貞《書法捷要》言:“血肉生於筋骨,筋骨不立,則血肉不能自榮。故書以筋骨為先。”筋,是人體附著於骨而聚於關節,是連接關節、肌肉的組織。《黃帝內經•素問》說:“諸筋者,皆屬於節。”從書法看,指線條緊斂、渾勁、內涵的狀貌。《藝概》認為,“有含忍之力,筋也。”《翰林要訣》認為,“字之筋,筆鋒是也。斷處藏之,連處度之。”因此,筋既是力量的表現,也是連接、過渡、中和的表現。脈,從人體看,是指血管。《難經》有“血主濡之”的說法,血在脈中運行,外達筋骨皮肉,濡之五臟六腑。在書法中,脈指線條豐潤生動的狀貌。血,指水墨,即墨法。《翰林要訣》言:“字生於墨,墨生於水,水者字之血也。”朱履貞《書學捷要》言:血為水墨。《廣義舟雙楫》言:“血濃骨老,筋藏肉瑩,加之姿態奇逸,可謂美矣。”墨法是書法一大要訣,歷來被書家重視。董其昌《畫禪室隨筆》言:“古人作書,字之巧處在用筆,尤在用墨。”宋代米芾強調墨色的梯度變化,從濕到干,從干到枯,枯了再枯,形成強烈反差,在水墨枯濕變化方面開了風氣之先。水墨枯濕變化、濃淡調和、運用巧妙,才能使線條構成豐潤生動飄逸的生命整體,才有書法的整體美。肉,指書法線條的肉質。《翰林要訣》言:“捺滿、提飛,字之肉,筆之是也”﹔“捺滿即肥,提飛則瘦。肥者,毫端分數足也﹔瘦者,毫端分數省也。”因此,線條肉質取決於用筆輕重深淺依據施墨濃淡枯濕。皮,指書法線條的外表光滑、清晰、亮麗程度。東漢蔡邕講的“下筆用力,肌膚之麗”,就是指線條外表所具有的質感。清包拯《藝舟雙楫》雲:“筆鋒著紙,水即下注,而筆力足以攝墨,不使旁溢,故墨精在紙內”﹔“若筆力欠佳,無以攝墨,水墨外溢,皮破血流,成為墨團,或水墨漫漶成塊,線條形體何在?”因此,線條的肌膚亮麗,關鍵是筆力和攝墨能力,即用筆有力和控制墨跡變化之間的中和協調。

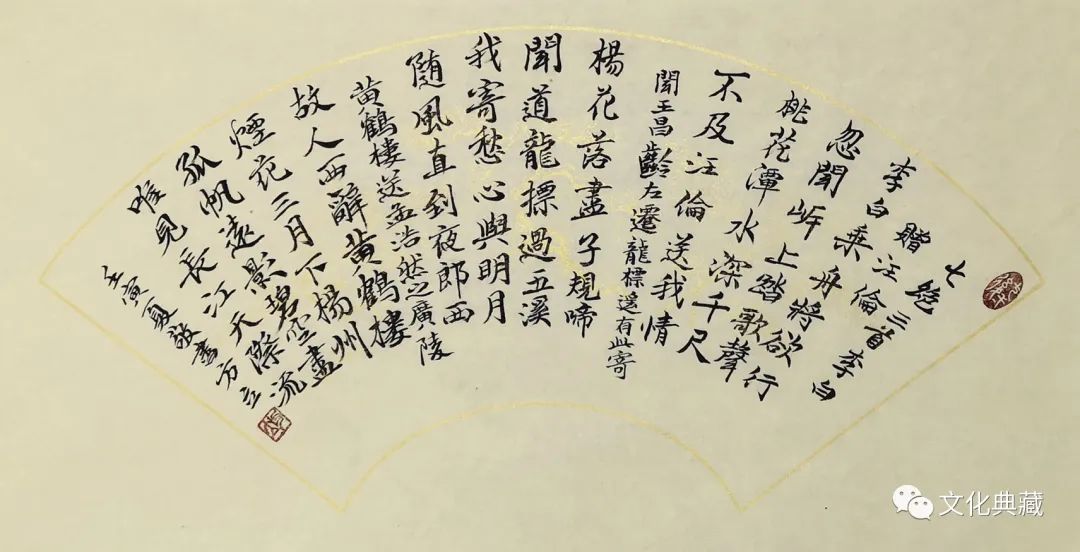

方立:李白七絕三首34cm×68cm

第三,安排布局的章法美,是書法整體美的重要環節。

所謂章法,就是在安排布局整幅書法作品中,字與字、行與行、段與段之間的呼應、照顧等關系,筆墨處為黑,無筆墨處為白,章法又稱為布白。布白時,需要統籌兼顧、合理安排,“常計白當黑,奇趣乃出”。“布白有三:字中之布白,逐字之布白,行間之布白。”書法作品是積字成行,集行為篇,都是由或長或短、或疏或密的行字組成,所以章法又稱為“分行布白”。古人雲:一點成一字之規,一字乃終篇之主。清劉熙載說:“書之章法有大小,小如一字及數字,大如一行及數行,一幅及數帖,皆須有相避相形、相互呼應之妙。”“凡書,筆畫要堅而渾,體勢要奇而穩,章法要變而貫。”章法布局美,要求無筆筆湊合之字,無字字疊成之行,運實為虛、實處具靈,以虛為實、斷處仍續,字外有筆、有意、有勢、有力,通篇有內在聯系,使作品成為聯絡呼應、流通貫氣、生動自然、和諧統一的整體。

任何書法創作,一件書法作品都有其內在邏輯和多層次的框架結構,包括筆法(點畫、腺體)、結體(結字)、章法(點畫、字、行、篇的關系)、意蘊(情感)等,這就是整體。唐代孫過庭在《書譜序》就提出:一點成一字之規,一字乃終篇之准﹔違而不犯,和而不同。這是說,字的點畫與點畫之間、行的字與字之間、篇的行與行之間,是矛盾的多樣化的統一。唐代張懷瓘比較文學作品和書法作品的不同,認為:文則數言乃成意,書則一字已見其心。書法作品的“意”從一個字開始,就已經表現出來。就是說,一個字,就能夠獨立表現書法創作者的精神世界。所以,字是書法作品的核心。清代陳介祺在《簠齋尺牘》中認為:字中字外極有空處,而特能筆筆、字字、行行、篇篇十分完全,以造大成而無小疵。這是對書法作品整體美構成要求的概括。他還認為,一篇好的書法作品,必須筆筆站得住,字字站得住,行行站得住。筆、字、行、篇,是具有層次的書法整體觀念。當然,貫穿作品始終的還有“意”,即創作者的精神風貌。

方立:虞世南詩《詠蟬》136cm×34cm

第四,字形點畫、結體等細節美,是書法整體美的重要基礎。

書法整體美離不開字形的點畫、結體等細節美、局部美。字形布局之妙,有書者概括了16個字。

一是字形的疏、密、大、小。疏,筆畫少的必疏。如川、不,要舒展、均勻、飽滿、開朗。密,筆畫繁多、結構復雜的字當密則密。大,字形大的字,當大則大的字適當大,如軍、洲。小,字形小的字,當小則小。如小、口等字。

二是字形的長、短、偏、斜。長,字形狹長的字,當長則長。如具、食。短,字形短的字,當扁則扁。偏,字偏求正,如以、方等字。斜,字形斜的字,隻有一撇或者多撇的字,注意重心平穩,突出正筆,或者斜筆取正。

三是字形的堆、插、重、並。堆,三個相同字組和成字為堆(疊),從幾何要求是平穩,上面的字稍大,下面是左小右大,既有大小之分、疏密變化,又相互照、和諧統一。插,字中有長豎或者兩豎的為插,書寫對稱對書寫美起關鍵作用,疏密、大小、偏倚、長短相對勻稱,插才美感。重,上下同型的字為重,如昌字,上小下大才穩重。並,左右同型為並,左小右大,左右借讓,筆勢變化,盡量舒展。

四是字形的向、背、孤、單。向,臉向臉的字為向,如陽、補,要善於回避,相對而不犯。背,同向相反的是背對背,要相互呼應而不分離。孤,隻有3筆以下的字為孤,它們沒有俯仰筆勢,要注意避免輕、浮、枯、瘦。單,筆畫不多而又沒有偏旁的字為單,如王、月,注重把字寫長,一個小長,一個大長。

字形布局,猶如鋪磚蓋房。萬丈高樓平地起,必須從鋪磚的基礎開始,地基實了美了,高樓才雄偉壯麗。

書畫同源。書法整體美與繪畫整體美的內涵大體是相通的。南齊謝赫在名著《古畫品錄》中,列舉二十七位吳、晉、宋、齊年間著名畫家,總結他們的經驗,提出繪畫六法:一是氣韻生動。即要傳神有氣勢,不可呆滯、缺少生命力。二是骨法用筆。即以線條為主要表現對象的傳統繪畫,用筆凝重有骨力。三是應物象形。即造型要准確。四是隨類賦彩。即根據不同對象特點組織色調關系。五是經營位置。即主圖構圖的主次、虛實、開合、疏密關系,以及局部的線形穿插。六是傳移模寫。即掌握傳統的學習方法。張彥遠認為,工畫者多善書。五代時著名山水畫家荊浩在《筆法記》提出繪畫六要:氣、韻、思、景、筆、墨。這比謝赫的六法又有發展。這些要求同書法是相通的。宋代蘇軾認為,詩畫本一律,天工與清新﹔詩不能盡,溢而為書,變而為畫。到了明代,所有繪畫都稱呼為寫。唐寅說,工筆畫如楷書,寫意畫如草書。畫竹名家王紱(浮)說,畫竹之法,干如篆,枝如草,葉如真,節如隸。有人評價董其昌的山水畫根本不是畫,是書法。雖然過分,但有道理。顏真卿、懷素等書家講究屋漏痕、錐劃沙、折叉股等用筆技巧,也是以線條為主要造型手段的中國繪畫所追求的藝術年個情趣。這是書畫同源的實質所在。

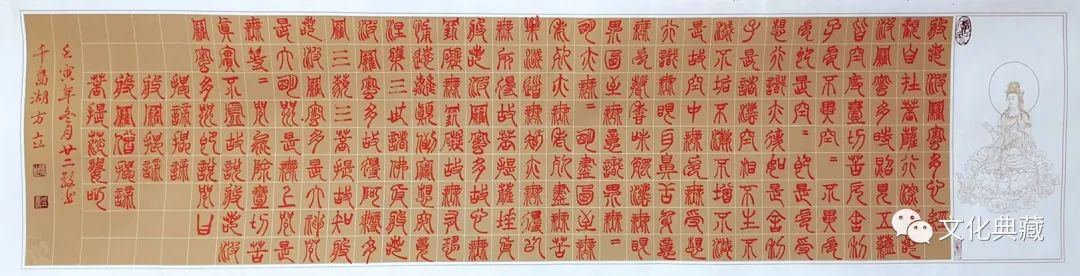

方立:《心經》48cm×178cm

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量