“玩明白”泥巴的人(匠心獨運)

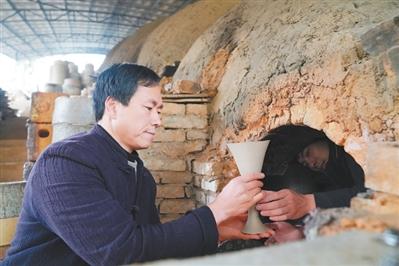

伍映方在制作陶瓷。周歡供圖

位於贛西的靖安縣漁橋村,綠樹青竹掩映下的靖窯陶瓷坊古朴自然。一早,陶瓷坊創始人伍映方和兩個兒子便忙著把裝滿陶瓷坯體的匣缽安放在窯爐內。守在窯口旁,伍映方像30多年來的每一次燒窯一樣,滿心期待泥與火相融合的精彩。

今年54歲的伍映方,家中世代以制瓷為業,父親曾是當地一家陶瓷廠的大師傅。上學前,他經常跟在父親身邊“玩泥巴”,六七歲時,伍映方就能做出一些簡單的小玩意。上高中時,他隨父親來到靖安縣,提出想學習陶瓷制作。起初,父親堅決不同意,卻拗不過鐵了心的伍映方。

“第一個10年,跟著父親從赤腳練泥開始學,最后學到燒窯,穩扎穩打,練好基本功。第二個10年,訪遍國內各大窯口,跟著業界學,器型設計、釉料配方、裝飾方法……應學盡學,增長見識。”伍映方如此總結自己從業生涯的前20年。

2011年,靖安縣高湖老虎墩遺址出土了一件距今約4500年的蛋殼黑陶觚。“薄如紙、聲如磬、亮如漆”,這種蛋殼黑陶器被考古界譽為“4000年前地球文明最精致的制作”。伍映方驚嘆於古人制陶技藝之高超,不禁心裡一動:“古人能做,我們做不出?”

恰巧,縣裡正想請他復燒蛋殼黑陶,伍映方一口應允。沒有資料可供參考,伍映方從零開始。“要實現‘薄如紙’,用的肯定不是普通泥料,得具備高黏性、高硬度、強可塑性。”他上山找泥料,一遍遍做試驗,“最后,就在本村找到一種合適的白膠泥。”

蛋殼黑陶最薄處僅0.2毫米,拉坯成型環節,考驗著手藝人的技藝極限。以前,伍映方隻拉出過1毫米厚度的陶坯,挑戰更薄的坯,能做到嗎?“其實,突破的過程就是反復嘗試,從1毫米到0.9毫米、0.8毫米……”爐火純青時,伍映方通常能根據修坯刀滑過坯體的聲音來判斷坯體厚薄。

拉坯成型尚有路徑可循,燒窯更讓人傷透腦筋。黑陶,通體都是黑色。如何實現?“添加化工顏料染黑?古代可沒這玩意,即使燒出了黑陶,也不叫‘復燒’。用有煙煤熏?拿出去一測,含有害物質,而且那時候也沒有煤。”伍映方一度想放棄。

方法試遍,他決定不在陶坯上“做文章”,轉向在燒成工藝方面求突破。憑借家族傳承的燒窯經驗和自己的積累,伍映方再次沉下心來,反復摸索。2014年下半年,伍映方終於從窯爐裡拿出一件一半全黑的陶器,他又驚又喜。伍映方隨即總結方法:通過精准把控,窯爐形成高窯壓、高還原狀態,爐內氧化鐵轉化為氧化亞鐵,就能讓陶器通體呈黑色!

行話說,無釉不成瓷。要讓窯內溫度迅速上升到1280攝氏度左右,坯體表面產生玻化效果,再讓溫度迅速下降幾十攝氏度。這樣燒出來的黑陶,不僅有色澤,還能實現“硬如瓷”。就這樣不斷探索、精進,直到2020年左右,蛋殼黑陶燒制工藝才全面恢復。伍映方笑稱,制陶就是“玩泥巴”“玩火”,但想要“玩明白”,實屬不易。

多年鑽研,認可和榮譽紛至沓來。“全國勞動模范”、“全國技術能手”、“中國質量獎”提名……2017年,伍映方成為江西省非物質文化遺產項目“靖安黑陶制作技藝”代表性傳承人。

“回看自己的第三個10年,可以用‘師古’來總結。蛋殼黑陶的復燒過程不斷啟發我,很多好東西都藏在大自然裡。所以,我認為我的第四個10年要拜自然為師,在自然中尋找靈感、尋找原料,創作出更好的陶瓷作品。”伍映方說。

當年父親堅決不讓自己入行,如今,伍映方一心支持兩個兒子“接棒”。大兒子伍士大學畢業后,回到靖窯陶瓷坊,跟在父親身邊學藝。

窯火升騰,爺兒仨精准地把控著每一道燒成環節,像是在和窯爐進行一場無聲而又默契的對話……

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量