老手藝 新思考

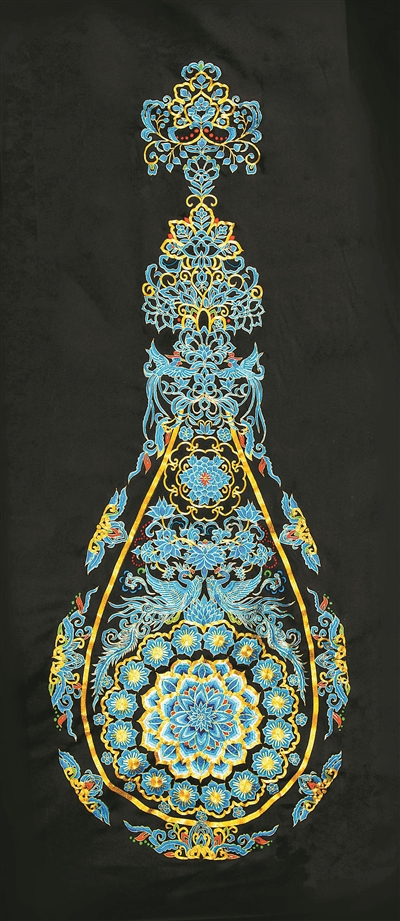

圖為金馨京繡《翠色雙鳳蓮花喜相逢寶瓶》。

上午9時不到,中國工藝美術館觀眾入口處就排起了小長龍,這是自“時代匠心——第七屆中國當代工藝美術雙年展”開幕以來的常態。作為中國工藝美術領域的盛會,展覽集中展示了各地工藝美術從業者近年來的實踐成果,也引發人們思考:當代工藝美術如何適應新的文化需要和社會需求?

“天有時,地有氣,材有美,工有巧,合此四者,然后可以為良。”《周禮·考工記》中朴素的造物觀念,讓我有了一些新想法。

順“天時”,既意味著遵循自然時間的規律,更強調緊隨社會的發展。近年來,日常生活審美化成為一種趨勢,工藝美術以兼具實用性與審美性的特質,成為助力創造美好生活的重要載體。不少工藝美術作品逐漸淡化作為文玩擺件的“身份”,強化功能設計,呈現出向大美術延伸的趨勢,為工藝美術的現代轉化積累了有益經驗。

應“地氣”,旨在根植自然環境與文化環境。江西景德鎮、江蘇宜興等地,因擁有優質的原材料和豐厚的人文積澱,誕生了青花瓷、紫砂壺等工藝美術產品。伴隨地域文化交流日益多元,不同地區的代表性工藝美術也開始探索融合創新之路。竹木與石材共同塑造而成的人物形象、金屬和檀木組合而成的創意茶器具等,不僅輝映美學新境,也構建著新的造物傳統。

求“材美”,既是對材質本身的要求,更暗含對創作者修養的要求。實現“材美”,需要創作者對材料本身的特性有全面把握,因材施藝。值得注意的是,一件優秀的工藝美術作品,其價值不僅僅在於使用了多麼昂貴的材料,還在於是否能引領一種時代風尚、奠定一種審美標准,甚至創造一種生活方式。

逐“工巧”,是將天時、地氣、材美融為一體的路徑。工藝美術的杰出技術創新,往往領先於時代,反映著當時工藝和審美的最高水平,如宋代汝窯瓷、明代成化斗彩瓷等。今天的工藝美術創新也應以此為目標。一些創作者嘗試引入3D建模等現代技術,雖拓寬了工藝美術的發展空間,但也要注意保留傳統工藝的手工溫度和獨特創造力。

老手藝、老問題面臨新機遇、新挑戰。持續推動工藝美術在傳承中創新,引導人們通過手工方式構建生活意義,工藝美術將更好傳遞中華民族自然、質朴、和諧的審美追求,彰顯中華文明天人合一、敬物惜才、和諧共生的文化精髓。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量