走近山水工程,看我們的地球這樣變美(美麗中國·世界地球日特別報道)

甘肅省甘南藏族自治州瑪曲縣阿萬倉濕地(資料圖片)。

新華社記者 陳 斌攝

今年4月22日是第五十六個世界地球日,活動主題是“珍愛地球 人與自然和諧共生”。

這一天,讓我們把目光投向大自然——清晨的內蒙古烏梁素海,碧波隨風輕漾,蘆葦蕩中掠過一群紅嘴鷗﹔甘肅瑪曲,牦牛群踏過綠毯般的草甸,遠處的黃河水蜿蜒東流﹔江西南部的丘陵間,層疊青綠中點綴著棧道與歡聲笑語的游人……

這些美好的景象,離不開山水林田湖草沙一體化保護和修復工程(以下簡稱“山水工程”)的努力。

怎樣解決一些地方出現的水土流失、農業面源污染、濕地退化等生態問題?植樹、種草、固沙、提升植被質量……山水工程一一應對,讓我們的地球變得更美。

聚焦長江、黃河、青藏高原等國家生態安全屏障,我國統籌山、水、林、田、湖、草、沙七大要素,實施6批52個山水工程,涉及29個省份,累計下達中央財政資金1006.5億元,通過“整體保護、系統修復、綜合治理”,重塑國土空間生態格局,實現由單要素保護修復向系統性治理轉變、由單打獨斗向協同性作戰轉變、由政府主導向多元化投入轉變。

山水工程交出厚厚的生態賬本:截至2024年底,52個山水工程累計完成治理面積超830萬公頃,其中包括255萬公頃森林草原、130萬公頃水土流失地、10.7萬公頃礦山修復地等,累計完成生態修復面積超1.2億畝。

山水工程入選聯合國首批世界十大生態恢復旗艦項目,被聯合國環境署評價為全世界最有希望、最具雄心、最鼓舞人心的大尺度生態修復范例之一。

山水工程,書寫下讓地球越來越美的壯麗篇章,中國正以行動証明:守護地球,不僅是當下的責任,更是對未來的承諾。

江西於都 崩崗地貌

【曾經】

山坡上的土和岩石在重力和水力作用下分離、崩塌和堆積,形成的一座座小“山頭”,被稱為“崩崗”。風化的花崗岩碎屑層層剝落,亂石嶙峋。每當暴雨傾盆,渾濁的泥流便奔涌而下。山區水土流失嚴重,農村生活污水直排,部分水體污染嚴重,土壤侵蝕退化、肥力不足。(見圖①)

【修復】

在山區植樹造林、封山育林,恢復植被﹔修建梯田、推廣節水灌溉技術,減少坡面水土流失。在農村建設污水處理設施﹔淨化受污染水體。治理河道,種植水生植物,建設生態護坡。治理土壤,通過擋土牆等工程措施實現固土﹔施用有機肥等實現肥土。

【現在】

水杉和香樟在山頭上連成綠色的屏障,根系鎖住土壤。河道邊,菖蒲搖曳,新荷正伸展葉片。

山區植被覆蓋度提升,水土流失減少﹔農村水體污染顯著降低﹔河道生態自淨能力恢復,水質改善,生物多樣性提升﹔土壤侵蝕得到控制,有機質含量增加。(見圖②)

江西於都縣自然資源局供圖

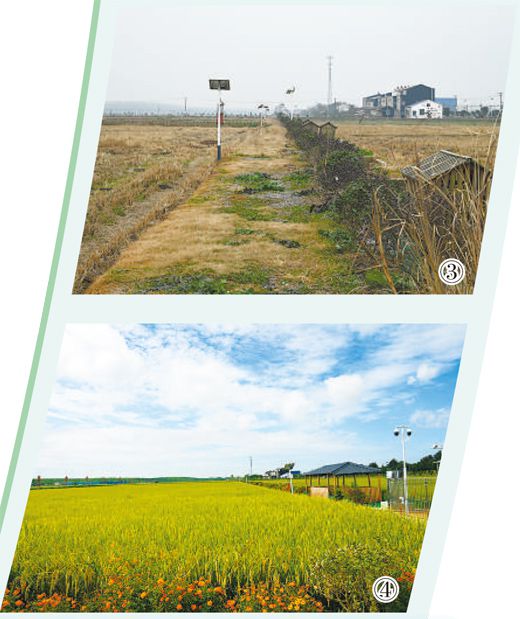

湖北石首 農田生態系統

【曾經】

化肥農藥的過度使用對水體、土壤造成了污染。化肥中的氮和磷通過地表徑流輸入河流和湖泊,引起周邊水體富營養化,對農田周邊的水生動物、土壤動物、微生物等產生影響,導致物種多樣性受到破壞,妨害了農田生物鏈的穩定性。

大片農田取代了生態空間,造成自然生境割裂,連通性、豐富度減弱,生物棲息地大幅萎縮、生境退化、生態系統質量下降,土地退化影響了土地生產力和農產品質量。(見圖③)

【修復】

修復土壤自然肥力,採用鴨—蛙—稻協同種養模式,通過生物之間的互生關系,減少稻田化學肥料與化學農藥的使用,提高生態產品價值。修復和重建生態島、生態廊道、生物鏈,為生物提供可棲息繁衍及遷徙的生態空間,通過一系列農田生態修復的工程措施,構建農田生態網絡體系,提高農田生態系統功能。

【現在】

農田化肥農藥使用量減小,土壤質量提高,同時強化農田生態系統,增強區域內物質循環,有效提高農業生產抵御自然災害的能力,減輕自然災害對農業生產的危害程度,生態系統穩定性顯著增強。(見圖④)

湖北石首市自然資源和規劃局供圖

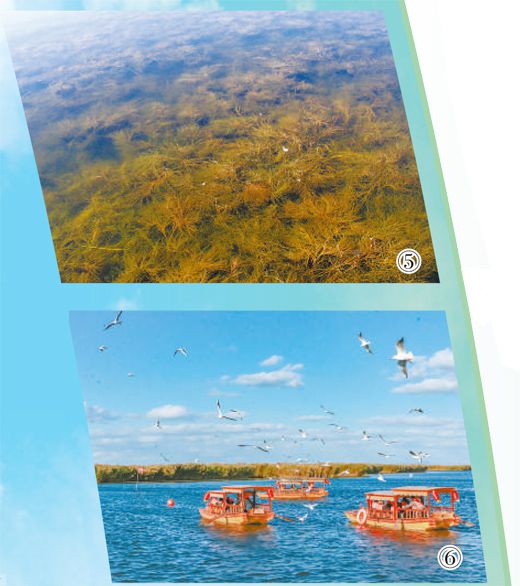

內蒙古巴彥淖爾 烏梁素海

【曾經】

因自然補水量小、水生植物生長、農業面源污染等原因,湖面萎縮,水體富營養化較嚴重。蘆葦腐爛沉落污染湖水、造成湖底抬高。蘆葦大面積生長,影響湖區水動力條件,在滯水區域容易形成厭氧、缺氧環境,有機物發酵,加重水質污染。(見圖⑤)

【修復】

引入社會資本參與生態環境治理,財政資金投入1.3億元,引進社會資本投入1.3億元,同時,建設方按照市場價收購烏梁素海及周邊清理收割的湖區蘆葦,實現烏梁素海地區蘆葦的資源化利用。

【現在】

湖區內源性污染減少,水體富營養化狀態得到改善,湖區整體水質達到地表水Ⅴ類標准,局部區域水質達到Ⅳ類標准。

湖區生物多樣性明顯提升,目前共有魚類20多種,鳥類260多種600多萬隻。2023年12月,烏梁素海入選國家重要濕地名錄。(見圖⑥)

內蒙古巴彥淖爾市自然資源局供圖

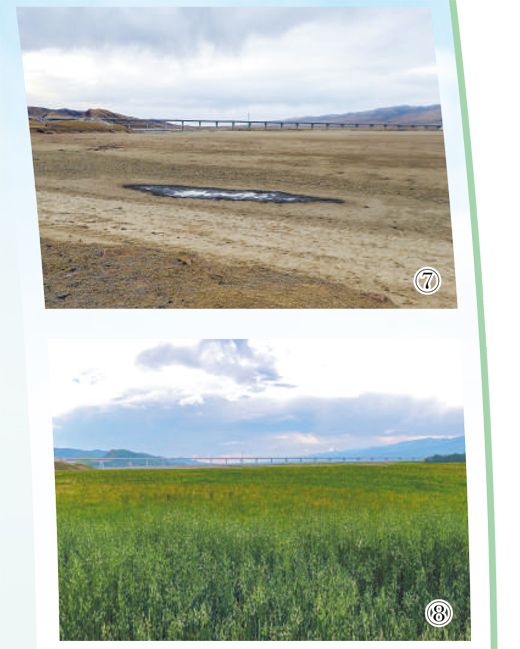

甘肅甘南 黃河濕地

【曾經】

早期的礦產開發、道路修建等對土地造成了不同程度的破壞,草原退化嚴重,植被覆蓋率下降,土壤肥力降低,濕地面積減少,生態系統失衡。(見圖⑦)

【修復】

修復退化草地濕地,防控鼠害,人工補播垂穗披鹼草、冷地早熟禾等,撒播有機肥,開展后期管護。修復林地,種植雲杉等鄉土樹種,並建圍欄保護幼苗。修復礦山,重塑地形地貌,修復土地和植被。

【現在】

水源涵養能力大幅提升,森林、草原和濕地吸納和儲存著大量水分,調節著區域水循環。

濕地生態系統逐步恢復,生物多樣性日益豐富,穩定、和諧的生態群落形成,區域生態退化趨勢得到有效遏制。(見圖⑧)

甘肅甘南藏族自治州自然資源局供圖

新疆阿克蘇 艾西曼湖

【曾經】

地表水被過量使用,生態用水被擠佔,水域面積不斷縮小,周邊植被退化,加劇土地荒漠化。大量高礦化度的農業排水影響沿岸植被生長。農田防護林網不完善,已有林帶退化嚴重,周邊沙化加劇。(見圖⑨)

【修復】

以非常規水作為重要的生態用水來源,人工造林,促進植被恢復,完善農田林網體系,建立綠洲邊緣生態屏障。在鞏固現有綠洲的基礎上,減少封禁區的人類活動,加強對林草的撫育管護和病虫害防治,促進荒漠植被生長。

【現在】

艾西曼湖水源涵養、水土保持、防風固沙、生物多樣性維護等生態服務功能不斷完善,生態環境質量明顯提升。

阿克蘇綠洲南側筑起綠色屏障,湖泊濕地生態環境明顯恢復。(見圖⑩)

新疆阿克蘇地區自然資源局供圖

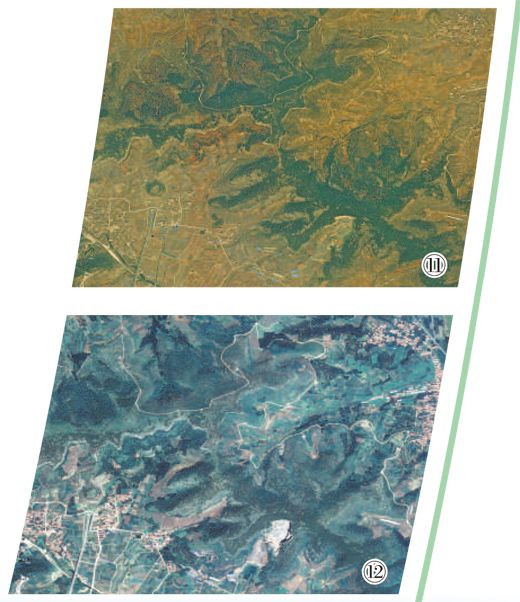

山東臨沂 雙崮流域

【曾經】

森林樹種以側柏、黑鬆、赤鬆等為主,針葉樹種面積佔比接近80%,樹種單一。林木密度大,透光性、通風性差,一方面導致部分樹木中下部枝條干枯,甚至部分樹木死亡﹔另一方面導致林木下層的灌草覆蓋度降低,生物多樣性降低,森林涵養水源、水土保持功能減弱。(見圖 )

【修復】

伐除林木中枯死、病死以及部分長勢較弱的樹木,降低林木密度,使森林內部更加透光、通風。

伐除林木過程中,保留少量分散生長的闊葉樹,豐富樹種結構﹔在森林中的空地或樹木間隙較大處栽植麻櫟、流蘇樹等鄉土樹種﹔清除多余灌叢,為林木下層其他灌草提供生長空間。

【現在】

橫向空間呈現針葉、闊葉等多樹種混交,縱向空間呈現喬木層、灌木層、草本層多層結構的特征,林木密度合理,各層次結構穩定,森林生態系統健康、生態功能完備。(見圖 )

山東臨沂市自然資源和規劃局供圖

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量