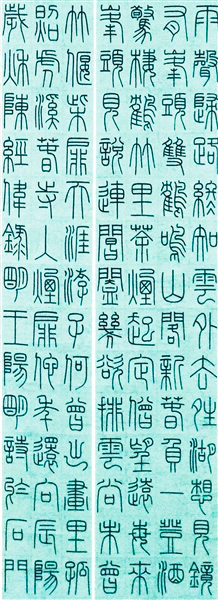

篆書 《王陽明詩四首》(局部) 陳經偉書

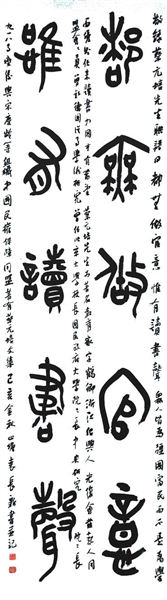

篆書對聯 《都無唯有聯》 袁長新書

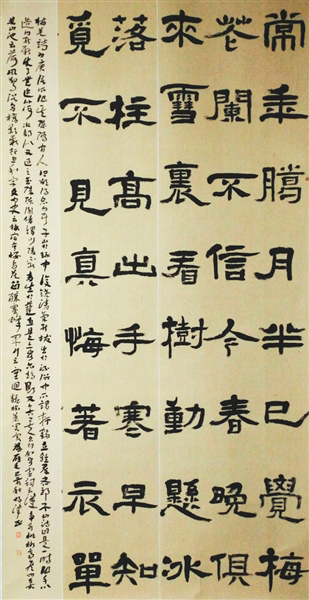

隸書 《庾信詠梅花》 楊 津書

篆書 《王維詩二首》(局部) 尹 彧書

6月30日,由江西省文化館、省書協等單位聯合主辦的江西省首屆全國篆隸書法大賽獲獎作品在南昌市東湖區文化館展出,展期一個月。

大賽於去年面向全國征稿,收到稿件2000余件,最終評出等級獎共36名、優秀獎39名、入展236名。本次展出的獲獎作品,尺幅大多為國展標准的高六尺,整體水平較高。主要特點:一是根植傳統,每件作品都有明確的取法。二是取法的碑帖廣泛。篆書上溯甲骨文、金文,下探清代篆書諸家,甚至民國王福庵鐵線篆﹔隸書有秦簡漢隸,清代鄭簠、金農、鄧石如等人隸書佔有較大比例。三是具有創新精神、獨特面目的作品少。嚴格尊重所取法的原碑帖,力求寫像,不敢越“雷池”半步,所以作品缺乏個性,取法同一家的數件作品,隻有字徑大小不同,倘若遮蓋落款名字,則很難分辨出作者是誰。難怪有人說“如今的國展成了臨帖展”,個個寫得像原帖、如集字。忠於原帖是學書的不二法門,但只是初級階段。隻有消化古人碑帖,將古人作品之精華汲取為己用,融眾家之長,最終形成既有傳統功力、又有別於古人面目的書風,這才是書法的高境界。

筆者感覺,展出的作品整體上篆書水平高於隸書水平。袁長新的篆書對聯,以《毛公鼎銘》為基調,融入了吳昌碩的恣意用筆,線條古拙靈動,柔中寓剛。尹彧的篆書中堂,同樣是大篆,其個性主要體現在筆法的輕靈,即輕起筆、輕收筆,中間運行穩健,線條頗見力道,不見筆畫的修飾,突出書寫性。此外,取法秦李斯和唐李陽冰小篆的陳經偉篆書,取法民國王福庵小篆的章紅斌篆書,線條精致,一絲不苟,章法協調大方,給人印象深刻。

隸書類作品中,唐紹祿的簡牘中堂,取法秦漢簡牘,強調墨色變化,線條剛健老辣。在當代書壇,將原簡牘的小字放大,賦予簡牘書法時代的光彩,這種具有創新意識且有建樹的書家有毛國典、鮑賢倫等。展廳中還有幾件較為出彩的隸書作品,均為取法清人,如取法鄭簠的楊津隸書、取法鄧石如的常智安隸書等。

隸書興盛於漢代,經典隸書眾多,應該成為隸書學習的主流,而在展廳中,取法漢隸的精彩作品卻不多。誠然,經典漢隸面孔太熟悉,取法漢隸出新出彩難,所以想入國展者,一般都避開漢隸而學個性面目強的清人隸書。這看似“捷徑”,但真正有志於書法創作者應該清醒,漢隸才是隸書的正脈和基礎。清人的隸書不是不能學,但其鮮明的個性其實也是其“習氣”。這種“習氣”一旦染上,想要擺脫很難。學書者不能不察。(記者 鐘興旺 文/圖)