方立

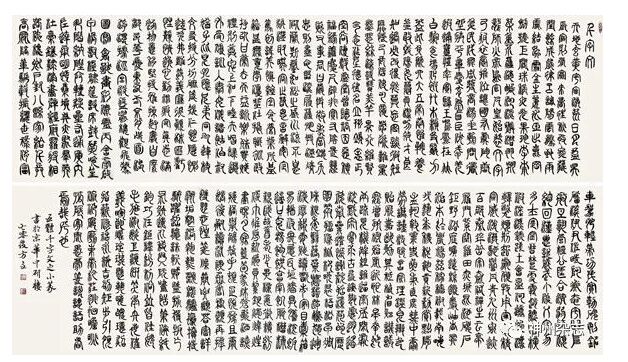

▲ 方立作品:篆書《千字文》60cm×430cm

壽從筆端來的五種書體

——漫談書法和養生(之七)

文/方立

中國漢字和書法在3000多年的發展中,逐步形成了以篆隸楷草行為代表的五大書體,這是中華文明形成和發展的物質載體,也具有修身養性的物質功用。五種書體具有書文合一的情意美、書畫同源的造型美、書樂同歸的節奏美、書舞同勢的線形美、書家風格的個性美,不同書體各盡其美。篆書之美在於圓通、隸書之美在於方峻、楷書之美在於端雅、行書之美在於流婉、草書之美在於振迅。線條美是單相美,字體美是個體美,章法美是整體美。老子曰:“天地有大美而不言,四時有明法而不議,萬物有成理而不說。聖人者,原天地之美而達萬物之理。”天地之美就是自然之美,萬物之理就是自然之美的准確認知和表達。美美與共,美樂與共,美健與共。書法線是感情線、心靈線。同音樂一樣,書法可以通天地而和神明,得書法之道如同得自然之道,幫助人們同宇宙天地建立和合關系,促進健康長壽。

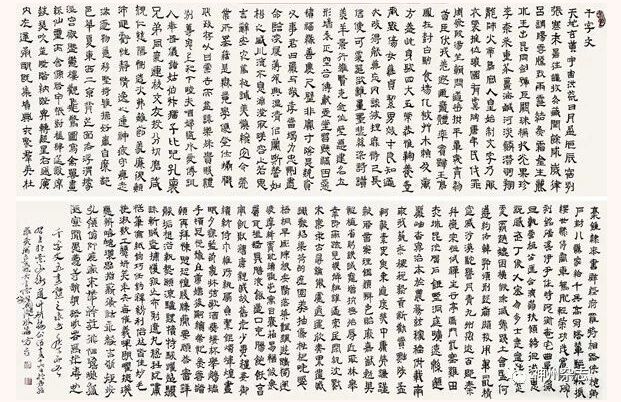

▲ 方立作品:隸書《千字文》60cm×360cm

五體書寫形式是不是與生俱來就利於調節人體生物鐘節律、促進練習者身心健康呢?這樣聯系和比較,有些牽強附會。但是,確實有人這樣總結五種書體對養生的作用:

小篆是在大篆的基礎上不斷發展而形成的,形體勻圓整齊,是秦官方公布的標准字體。小篆是文字之源、書法之祖,具有龍德之美。對稱、平衡、等距、重心等,無不體現出小篆對陰陽變化、萬物之理等自然規律的把握,通過象形、會意、指事等造字方法,表達人們的審美觀念和情趣,表達人與自然的相互關系,隻有心氣沉穩者方能入定,心浮氣躁者難達高雅境界。故書法有“篆籀之氣為貴,書不通篆,難以高古”之說。書寫小篆需要意在筆先、預想字形,如對至尊。歐陽詢在《傳授訣》雲,“每秉筆必在圓正,氣力縱橫輕重,凝神靜慮。當審字勢,四面停勻,八邊具備。”這樣的氣沉丹田、潛氣內運,自然符合中國人的養生之道。小篆嚴正安穩、行筆緩慢,具有靜氣凝神功用,尤其適合焦慮、緊張和躁動患者和冠心病、高血壓患者練習。在諸書體中,最具養生功能的非小篆莫屬。

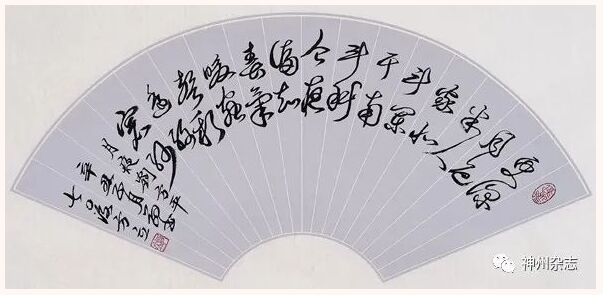

▲ 方立草書作品:劉方平詩《月夜》34cm×68cm

隸由篆簡化而成,始於秦,盛於漢魏,形體橫向舒展、縱向緊湊。隸書書體從容,風格變化多端,形象豐富,對於調節焦躁不安、固執偏激患者的情緒有幫助。

楷由隸發展而來,始於漢末、盛於魏晉南北朝,形體方正、筆畫平直。老庄哲學的“致虛極,守靜篤”,諸葛亮的“淡泊明志,寧靜致遠”,都是視為修身養性、清心寡欲的途徑。楷書字體端正工整,結構緊密,筆法嚴謹,練習楷書能夠促進這樣境界的形成,適合於焦慮、緊張、恐懼症、冠心病、高血壓、心率紊亂患者的心理調節。

行書介於楷和草之間,較楷簡便,較草易認,寫得規矩的叫行楷,寫得放縱的叫行草,始於漢末並一直通用至今。行書字體如行雲流水,輕鬆自如,可以培養人的靈活性和應變能力,適合於憂郁症、有強烈自卑感、手足麻痺、腦血栓患者練習。

▲ 方立作品:楷書《千字文》60cm×360cm

草分為章草、今草和狂草。章草是隸書的草寫,形體簡朴、布局整齊。今草是章草與楷書相結合發展而來的,偏旁互相假借、筆勢牽連相通。狂草是在今草的基礎上發展變化形成的,字形變化繁多、筆勢連綿回繞。草書體態放縱,大起大落,一氣呵成,尤其適合精神壓抑、憂郁患者練習。

▲ 方立草書作品:杜牧詩《秋夕》34cm×68cm

周星蓮《臨池管見》說:“靜坐作楷法數十字或數百字,便覺矜躁俱平。若行草,任意揮洒,至痛快淋漓之候,又覺靈心煥發。”顏真卿《爭座位帖》的矜持和《祭侄稿》的哀怨,都從字裡行間反映了書者的心境。千百年來,書法家總喜歡用不同書體表達不同心境。哀則遲,憤則疾,樂則暢,靜則緩。草書狂放,適合悲憤,不適合哀傷﹔正楷端庄,適合嫻靜,不適合憤怒﹔行書暢開,適合舒展,不適合奔放﹔隸書靜穆,適合庄重,不適合輕鬆﹔篆書古雅,適合裝飾,不適合實用。

▲ 方立作品:草書《千字文》60cm×360cm

各種書體對養生的功用是相對的相通的,不能絕對化理解。但是,任何一種書體的書法都強調,一字之法貴在結構,一筆之法妙在起止,一章之法美在布局。起止得宜則無畫不秀,結構有道則無字不佳,布局合理則無章不美。同一切藝術發展的基本條件和規律一樣,書法藝術的正體和草體、碑和帖、規范性和隨意性、共性和個性、金石氣和書卷氣、北方和南方,都是相互聯系、相互滲透、相互依存、相互轉化的。無論何種書體的書法,基本表現形態都是點線的運用,是簡單的點畫組成了千變萬化的書法,不同的審美觀以及不同的技法決定不同的書風流派。這既包含了書法美的特殊規律,又包含了包括養生美在內的所有藝術美的一般規律。形神雙修的書法練習,有利於人的身心健康,符合人的養生同自然的動靜、陰陽五行生克關系相適應的要求。唐朝和尚皎然曾經作詩:濁酒不飲嫌昏沉,欲玩草書開我襟。這是講書法排憂解悶、開拓胸襟、昂揚向上的作用。宋代詩人陸游說:一笑玩筆硯,病體為之輕。清代名醫吳師機《理論駢文》說,看花解悶,聽曲解憂,有勝於服藥者也。