壽從筆端和養生來的共同源頭——漫談書法和養生(之九)

人類實踐是思維的基礎。中華書法和養生之道都是遵循自然大道的科學認知。從源頭看,中華書法和養生之道有著共同的實踐基礎和理論基礎,它們都是出生於同一娘胎的中華文化瑰寶。中華書法和養生之道同其他自然科學和社會科學一樣,從根本上說是人類社會實踐的產物,是來自實踐的中華優秀傳統文化的重要組成部分。

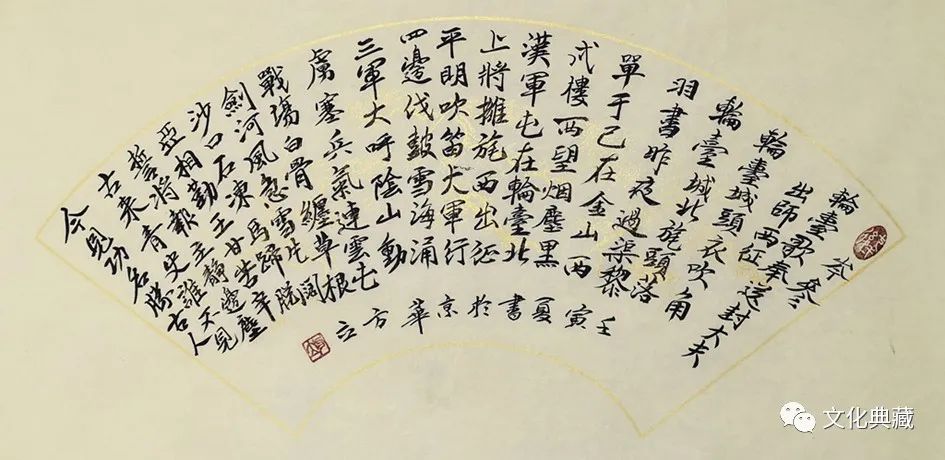

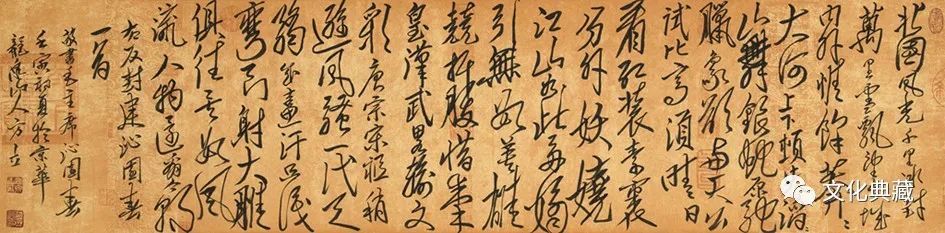

方立行書作品 :岑參詩《輪台歌奉送封大夫出師西征》 34cm×68cm

一、漢字和書法的起源

文字是記錄語言的符號,是在人類實踐基礎上形成和發展的。我國勞動人民在改造大自然的實踐中,同時創立了書法和養生之道。人類在新石器時代大量出現的最古老文字是各種各樣的符號,包括繩結、刀刻、串珠等,都是在人類生產勞動和社會實踐活動中產生的。

馬克思主義認為,審美是人類認識和改造世界的形式之一。人的生產不同於動物生產,人的勞動是有目的的,而動物勞動是無目的的。因此,人類通過社會勞動按照美的規律改造自然界,使自然成為人化的自然。人類按照美的規律生產,通過對世界的藝術把握改造著自然,同時形成人類社會生活。社會性勞動是美感產生和發展的基礎,人的精神感覺是在實踐活動中形成和豐富的。隨著人類生產實踐活動發展,人類的思維能力、審美能力也不斷發展和提高,人類在自己所創造的世界裡觀照自己。人類在生產勞動中建立了人對世界的實踐關系,同時建立了人對世界的審美關系。人類在將原始的自然改造為人化的自然時,也就豐富了對自己以及客觀世界的掌握,改變了人的主觀世界。

人類對客觀世界的認識,是隨著勞動產生而產生、隨著社會發展而發展的。人類在原始社會的世界觀以及美感是直接同勞動實踐聯系的。隨著勞動實踐發展,人類認識和審美對象范圍不斷擴大。勞動工具的使用使人類區別於動物,工具就成為人類最初的認識和審美對象。在狩獵時代,狩獵是人類的主要勞動,動物就成為認識和審美對象。在舊石器時代保留下來的洞穴壁畫,刻在崖壁、骨頭等上面的圖畫,大都是動物。這些動物又多數是獵物,如野牛、鹿、野馬、野豬以及其他獵物。進入農業社會,植物成為認識和審美對象。漢字和書法作為記錄人類認識現實和審美情趣的符號,作為人類交流思想、表達情感的工具,也隨著人類勞動實踐的產生發展而產生發展。在我國周口店的猿人洞穴山頂洞裡,發掘了約10萬年前的人骨化石,同時發掘了包括穿孔獸齒、染紅的石珠等裝飾品,表明猿人已經有了愛美觀念。人類在按照美的規律改造客觀世界和主觀世界的活動中,隨著勞動和社會發展,對世界的認識也深刻和豐富起來,對現實的審美關系逐漸形成、鞏固和發展起來,於是作為哲學的意識形態和作為藝術的特殊意識形態都逐步形成和發展起來。

書法藝術是人類關於審美的學問。在我國,距今5000年以前的仰韶文化時期,以彩陶器為代表的藝術發展已經相對完備,陶器形體與花紋都帶有明顯美學價值。原始生產是一種手工藝生產,生產活動就包含藝術活動。馬克思把手工藝生產稱為半藝術式活動。高爾基認為,藝術的奠基人是陶匠、鐵匠、金匠、男女紡織工、石匠、木匠等,一言以蔽之,就是手工藝者。漢字的美字,就是羊頭,可以猜測中華民族先祖美的觀念是在狩獵或者畜牧實踐中形成的。藝術的藝,是種植的含義,同農業有關。繪畫的繪,表示連接五彩絲線,同織繡手工業有關。可見,漢字和書法從產生開始,作為對客觀世界的反映,表現為字就是一種形象,表現為書法就是審美情趣的一種表達方式,表現為作品就滲透著書家的品德性格、精神風採,是心靈化了的自然。中國書法藝術正是從客觀世界中認識對象中換取靈感和智慧,從中國哲學中汲取營養,強調真美善的統一,通過漢字的點畫結構、行款章法等造型美,表現人的氣質、品格和情操,在筆法與筆意的統一中展現審美理想和精神境界。

中國書法是以漢字為表現對象、以書寫為基本手段、以抒情達意為創造力的造型和視覺表現藝術。書法源流是最初的漢字構形原則和書寫形式,就是說漢字起源是書法源頭。從甲骨文、金文(鐘鼎文)、籀文等演變為大篆、小篆、漢隸、草書、行書和楷書,漢字的發明和發展是書法藝術生命力的源泉和基礎。

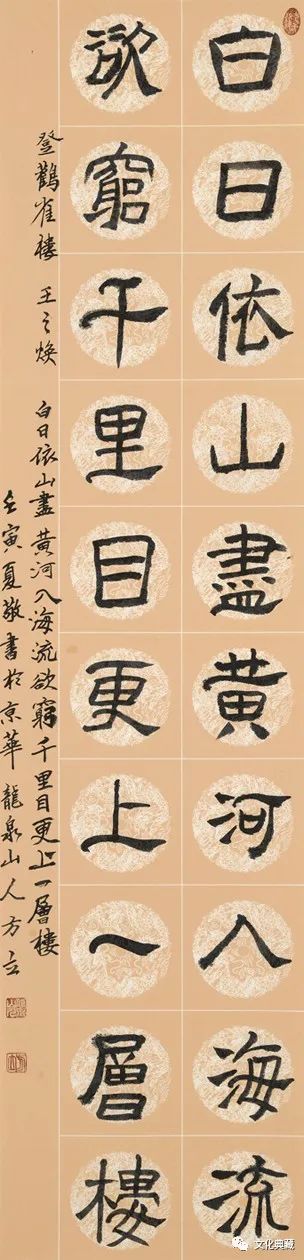

方立隸書作品:王之渙詩《登鸛雀樓》136cm×34cm

關於漢字起源大致有以下幾種說法:

一是漢字起源於結繩記事。古代文獻記載,結繩記事始於神農氏,方法是人們在一根繩索上打結以幫助記憶,還不具備文字性質。

二是漢字起源於書挈。古代文獻中有許多關於上古黃帝史官倉頡創造書挈並由此產生文字的記載。《說文解字敘》雲:倉頡之初作書,蓋依類象形,故謂之文,其后形聲相益,即謂之字。文者,物象之本﹔字者,言孳乳而寖多也。這就是說,仿形是最初的造字法。文字基本形體來源於客觀事物的圖像,是天地萬物及人自身所有。“象形”為“畫成其物,隨體詰屈”,凡可以對應描畫的物象都是可以畫出來的字形,即獨體不能拆分的“文”。仰韶、馬家窯文化的某些幾何紋樣比較清晰地表明,漢字是由動物形象的寫實而逐步演變為抽象化、符號化的。這些幾何圖案花紋,有的是由魚形圖案演變而來,有的由鳥形圖案演變而來,都是對魚或者鳥的幾種不同形態從寫實到寫意的演變。甲骨文的“文”字就像一個人胸部的花紋,“雲”字是一朵白雲的形狀,“羊”字像羊頭的形狀。

《周易•系辭下》雲:古者庖犧氏之王天下也,仰則觀象於天,俯則觀法於地,觀鳥獸之文與地之宜,近取諸身,遠取諸物,於是始作八卦,以通神明之德,以類萬物之情。這些話中的“遠取諸物”,指前面的三種觀察﹔至於“近取諸身”,則包括人的自身所有及人的社會活動。“近取諸身,遠取諸物”與造字原理完全一致,為后世論書者所尊奉。東漢崔瑗在《草書勢》中雲:書挈之興,始於頡皇,寫彼鳥跡,以定文章。唐代張彥遠在《歷代名畫記•敘畫之源流》中說,頡有四目,仰觀垂象,因儷鳥龜之跡,遂定書字之形,造化不能藏其秘,故天雨粟﹔靈怪不能遁其形,故鬼夜哭。是時也,書畫同體而未分,象制肇始而猶略。無以傳其意,故有書﹔無以見其形,故有畫。這段話告訴我們,人類從結繩記事,逐步發展為以圖記事,經過提煉產生文字,在此基礎上形成書法藝術。圖畫和文字作為先祖在社會實踐活動中的記事工具,具有相同起源。

我們現在用來治病的“藥”,是從音“樂”的“樂”演變而來。傳說倉頡造“樂”字,就是根據黃帝戰蚩尤的歷史。中國古代打仗是要擂戰鼓的。黃帝把蚩尤打敗以后,蚩尤的士兵被戰鼓震傷了。為了治愈這些士兵的傷病,黃帝命人做了金屬鐘型的“樂”器。這個金屬的“樂”器,中間是銅,兩邊是絲弦,架在木頭架子上演奏。按照古代篆書寫法,“樂”字中間是白字,代表金屬﹔五行中金對應白色﹔兩邊是絲弦,底下是木。這個“樂”制造出來就是為了招魂和治病。所以,“藥”的祖先是“樂”。后來發現草也能夠治病,就在“樂”字加草頭,演變成“藥”,現在又被簡化為“藥”。

從文獻記載看,文字至少在黃帝(軒轅)時期已經發明。從西安半坡陶器片上的刻畫符號算起,至今已經有6000-7000年的歷史。但是,真正具有書法形式美的系統的成熟的漢字,嚴格說是殷商人創造使用的,中國書法從這裡起步,殷商是中國書法史的源頭。殷商人的宇宙觀念是甲骨文的靈魂。從考古發現看,有當時文字記載的史實在殷商。《尚書•多土》記載:“唯殷商先人,有冊有典。”遠在公元前16世紀的殷商時期,中國就產生了純文字的甲骨文,就是刻在龜甲和獸骨上的文字。奴隸時代的殷商統治者認為,帝或者上帝是至上神,是上天和人世間的最高主宰,所以自然現象變化和人類的各種活動,都是受上帝意志的支配,而統治者自身是上帝權力的化身。因此,每逢大事,總要求神問卜。比如,問上帝,這一年下雨情況如何,農業收成會怎樣?准備要征伐某個地方,上帝是否保佑等。甲骨文當時主要用以卜筮,記載大小佔卜活動,這是文字首先用於佔卜的重要原因。這種現象一直延續到周代。周代各種鐘鼎銘文的內容,是甲骨文同類內容的擴大和記事范圍的拓展。甲骨刻辭把漢字隨體詰屈的圖畫化簡為象形的方正意象結構,成就了中國文字方正簡直的形體,成為商代文字和書法的主體。甲骨文書法以縱勢為主導,為以后的書體發展和演變作了充分准備。

漢字作為表達語言的書寫符號是字體,作為表達書法藝術的符號是書體。書體根源於字體,兩者緊密聯系,不能絕對區別。漢字最初是象形的,隨著漢字不斷發展演化,直接的摹物象形逐漸向抽象符號發展,漢字表達也從摹擬物形向表意物本轉化,從對宇宙萬物的外在形態的描摹轉向內在精神的表達,從對外在形質的刻畫轉向對內在生命的捕捉,從對外在力量的顯示轉向內在韻律的暗示,從字型結構的准確規范轉向情感意志的表達。書法不僅能夠化實相為空靈,使人精神飛躍,進入美境,而且進一步引人由美即真,深入生命節奏的核心。通過變化莫測的線條、點畫運用,作品具有了外在筋骨和內在氣韻,成為鮮活的生命體。由模擬再現到抽象表現,由寫實到符號化,是一個由內容到形式的積澱過程,正是美作為有意味的形式的原始形成過程,這也是漢字以及書法的形成和發展過程。

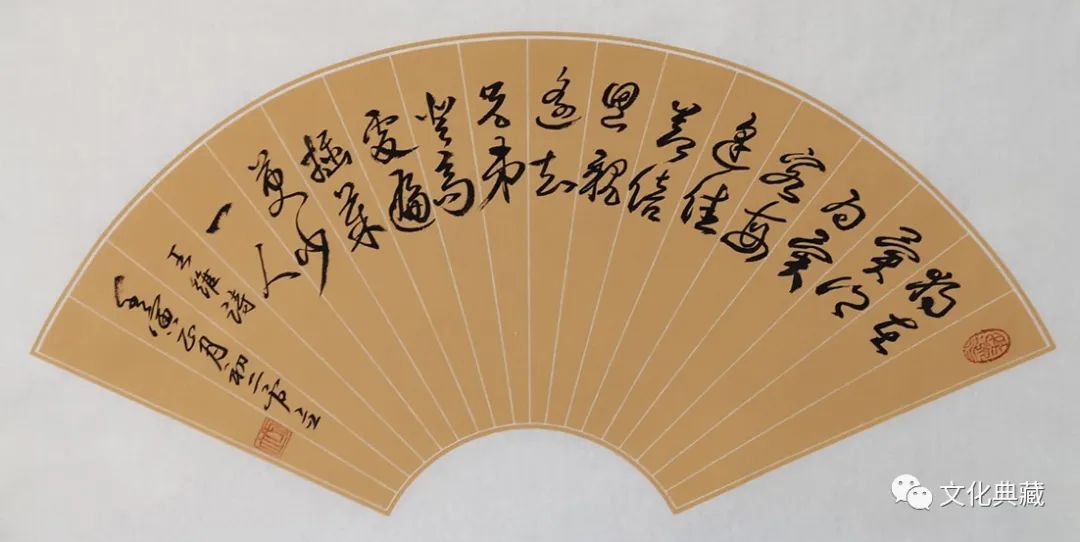

方立草書作品 :王維詩《九月九日憶山東兄弟》 34cm×68cm

二、中華醫藥學和養生學的發端

幾千年來,我們的祖先在改造大自然的實踐中,在長期同自然災害、猛獸、疾病的斗爭過程中,為戰勝疾病、強身健體積累了豐富經驗,逐步形成和發展了特有的醫學思想和養生方法。中華醫藥學和養生學是獨特的中華傳統文化孕育出來的,經歷了漫長的歷史實踐,萌芽於原始社會,西周至漢代開始成熟,形成了完整的理論體系和診斷、治療手段。臨床實踐的基石是以天地人合一、陰陽五行學說、臟象經絡學說等構成的整體醫學原理。這也是中華醫藥學和養生學對人、生命、世界及其相互關系的根本看法,是中華民族先人在長期的生產生活實踐中探索形成的智慧結晶。

中華民族在探索宇宙奧秘過程中,從童年時代開始就有許多美麗動人的神話傳說,人們可以從中窺視人類童年生活和思想痕跡。盤古氏是中國古代傳說中一個開天辟地的神。相傳,宇宙之初,天地不分,黑暗混沌,好像一個大雞蛋。盤古就孕育在這混沌世界之中孕育和成長著,一直經過了一萬八千年。有一天,他睡醒了,睜眼看到的世界這麼混沌,覺得無法忍受,就大刀闊斧地打破混沌,開辟天地。於是,混沌世界裡那些輕而清的東西冉冉上升,變成天。重而濁的東西徐徐下降,變成地。盤古用自己的身體支撐在天地之間,天每天升高一丈,地每天加厚一丈,盤古的身子也每天增長一丈。這樣又過了一萬八千年,天和地的構造基本穩固、不會再混沌了。為了天地之間的構造穩固,盤古繼續孤立支撐在天地之間工作,又不知道過了多少年,天地構造已經徹底穩固,盤古需要休息,終於倒下來死去了。他臨死的時候,周身突然發生了大的變化,再用他的身體開辟出新的天地。他呼出的氣成了風和雲,聲音成為雷聲,左眼成為太陽,右眼成為月亮,眼睛閃光成為閃電,手足和身軀成為大地四極和五岳名山,血成為江河,經絡成為道路,肌肉成為田土,頭發和胡子成為星星,皮膚和汗毛成為花草樹木,牙齒、骨頭、骨髓成為閃光的金屬和堅硬的岩石、珍珠、玉石,甚至汗水也成為雨露和甘露。又說,他喜歡時就是麗日晴天,他惱怒時天空就陰雲密布。他睜開眼睛就是白天,閉上眼睛就是黑夜。垂死化身的盤古用他的軀體使新生的世界變得豐富而美麗。這是一種原始宇宙生成說,對中國哲學和科學都產生重大影響。中國古代天文學有渾天說,古代哲學有元氣論,都把宇宙最初形態看成是天地未分的渾沌狀態。這種渾天說和元氣論,對中國養生之道和書法之道都產生重大影響。

盤古造了天地之后,大神女媧一個人在這荒蕪的大地上行走,感到非常孤獨。她覺得在這天地之間,應該添點什麼東西才有生氣。於是,她在一處水池旁邊蹲下身子,掘了池邊地上的黃泥,摻和了水,仿照自己的容貌,做了一個泥娃娃。說也奇怪,這小東西剛被放到地上,就活了起來,跳著唱著,他的名字就是人。女媧又繼續做了許多人,赤裸著的人們圍繞著女媧跳躍歡呼,女媧不再寂寞。為了讓人類繼續生存下去,女媧又把男人們和女人們配對,幫助他們建立了婚姻制度,讓他們自己創造后代,所以后世把女媧奉為高媒,就是婚姻之神的意思。女媧造的人類在天地之間幸福生活、平安無事。但是有一年,水神共工和火神祝融不知道為了什麼打起仗了,共工戰敗后頭向不周山撞去,把不周山撐天柱子碰斷了,半邊天塌下來,地也裂開無數深坑,山林起了大火,江海發了大水,人類在這環境中已經無法生存。女媧不忍心她的孩子遭受這樣的災難,於是又有了女媧補天的傳說。

女媧造人以后,大地上人很多了,食物不夠了。又出了一個大神,就是神農氏。他教人播種五谷,砍伐樹木,制造勞動工具和陶器,紡紗織布、成立市場等。神農氏不僅是農業之神,還是藥神。他有一條神鞭叫赭鞭,用它鞭打各種藥草,就能夠顯示出藥草是否有毒、屬於寒性還是溫性,功效如何。他曾經一天嘗試70多種毒草,都被他化解毒性。后來,他嘗吃了劇毒的斷腸草,無藥可救,終於爛斷肚腸而亡。今天,在山西省成陽還有一座名為神農原的山,又叫藥草山,據說就是神農氏用赭鞭鞭藥的場所。也有人把神農氏和炎帝說成是同一人的。所以,我國歷史上有神農氏嘗百草、伏羲氏制九針、燧人氏取火、伏羲創八卦等有關醫藥起源的傳說。《史記•補三皇本紀》說:神農氏以赭鞭鞭草木,始品百草,始有百藥。

神話是人類社會童年時期的產物,雖然不是歷史,但往往是歷史的影子。神話又是民族特性的反映。我國流傳下來的神話還有夸父逐日、女媧補天、精衛填海、大禹治水等,都反映了中華民族先人在宇宙探索過程中形成的博大堅韌、自強不息、求真務實、道法自然的精神。我國古人對世界本原、構成以及運動變化根源的探索中,逐步形成並提出陰陽五行學說,作為對世界本原的哲學思考。陰陽概念最早提出在殷周之際的《周易》:“一陰一陽之謂道”,認為世界就是在陰陽矛盾對立中產生和發展的。

我國古代的藥物知識,就是古人在從事採集、狩獵、以及畜牧業、農業、礦產業等生產活動中逐漸積累起來的。中華民族的先人在長期飲食實踐中,逐漸認識了一些植物的根、莖、葉、果和動物的肉、血、內臟等的藥用價值,這些認識被代代積累並且傳遞下來,成為中華醫藥和養生知識的最早萌芽。中華民族先人在學會用火以后,用獸皮、樹皮包裹燒熱的沙土熨燙腹部或者關節,可以減輕腹疼或者關節疼﹔用火燒灼身體局部皮膚,可以治療牙疼胃疼等。這是中醫熱熨法、火灸法的最初源頭。這樣,燧人氏取火成為醫藥起源的另外一種途徑。《白虎通》記載:“鑽木取火、教民熟食,養人利性,避臭去毒,謂之燧人。”燧人氏相當於我國原始社會從利用自然火到人工取火的階段。遠古時代,古人在勞動中經常會不謹慎使身體某些部位碰上尖石或者荊棘而流血,發現某些原有的疼痛會因此消失。這樣,砭針、骨針、竹針、陶針等針刺療法被發現和總結推廣,成為中醫獨特的治療方法。這就是伏羲氏制九針傳說的由來。

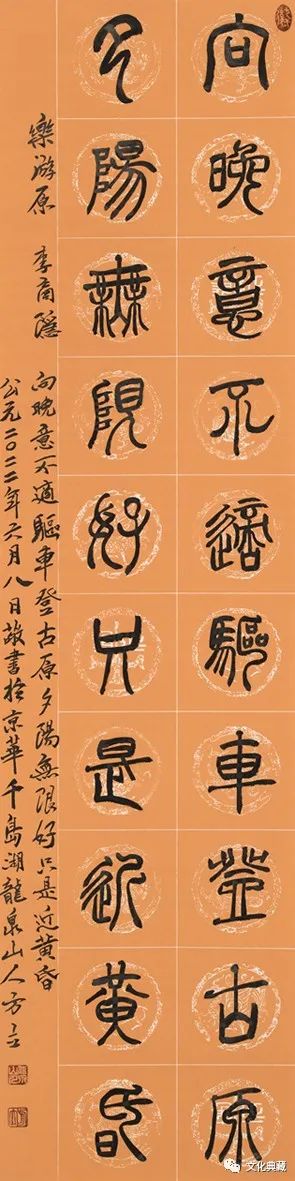

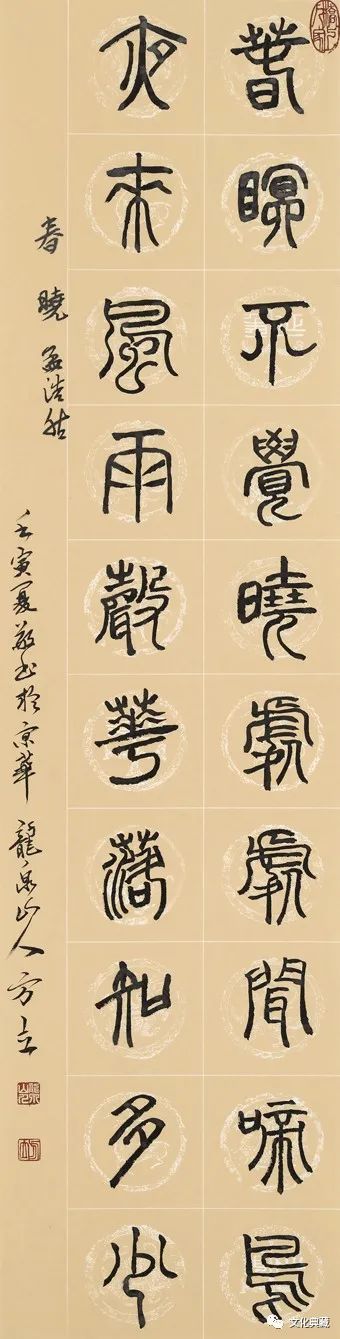

方立篆書作品:李商隱詩《樂游原》136cm×34cm

三、中華醫藥學和養生學的歷史脈絡

中華傳統醫學和養生學有著悠久歷史。早在夏商周三代,就已經有了早期的醫藥學。春秋戰國以后,逐步形成並建立了我國獨特的醫學體系即中醫學。它的建立是以《黃帝內經》(簡稱《內經》)這一醫學著作出現為標志的。此書作者不詳,相傳遠古時代,黃帝與歧伯、雷公等臣子坐而論道,探討醫學和養生問題,對疾病的病因、診斷、治療、預防等原理以問答形式闡明,《黃帝內經》就記載了其中許多內容。《黃帝內經》大體是從戰國到西漢這漫長時期內,由許多醫家陸續寫成,偽托黃帝和他的大臣岐伯等人所著,通篇採取問答體形式。原書18卷,經過唐代王冰整理之后流傳下來的版本為36卷,從基本醫學理論、疾病症狀的診斷、針灸,一直到養生之道,均有詳細論述。后世出於對黃帝、歧伯的尊重,稱中醫學為歧黃之術,歧黃也被視為醫家之祖,並因此引申而專指正統中醫學。也因此,歧黃之術、歧黃之道,指中醫學術或者理論﹔歧黃家,指中醫專家﹔歧黃書籍,指中醫書籍﹔歧黃業,指中醫行業。

中華養生學是幾千年以來古人從勞動和生活實踐特別是醫療和養生實踐中總結形成的思想體系,並且廣泛吸收了儒釋道等其他學派的研究成果。我們今天既能夠讀到《黃帝內經》、《壽世保元》、《遵生八箋》等醫學養生書籍,也能夠從《老子》、《庄子》、《周易》、《孟子》等各門類古代經典著作中吸取大量養生思想和方法,養生之道是中華傳統文化的重要組成部分。

《黃帝內經》是中華養生之道的源頭,它在開篇以及許多篇目中都談到養生知識。在《四氣調神大論》中,談了春三月、夏三月、秋三月、冬三月的四季養生法﹔在《生氣通天論》中,談了不生病的智慧﹔在《金匱真言論》中,談了疾病從哪裡來。歸納起來,《黃帝內經》養生之道的主要觀點有:一是法於陰陽。即順應天時,順應四季氣候以養生,保護生機。二是和於術數。即動以養形,導引、氣功、按摩無所不包。三是食飲有節。飲食和五味不可偏奢,不能暴食暴飲。四是起居有常。即生活作息要規律,勞逸要適度。五是不妄勞作。即勞作要量力而行、遵時而動,不操勞過度,不盲目而動。六是恬淡虛無。即心態平和、思想豁達、精神調攝。七是過用病生。即生活生產中的一切活動都要防止過用,包括房事、娛樂、勞作、飲食、思考等。八是避邪防病。既防外邪、虛邪賊風,避之有時﹔又防內邪,精神內守。《黃帝內經》豐富的養生思想,在幾千年后的今天讀來,仍然是金玉良言,值得學習和研究。

老子即老聃是我國養生學始祖。他不僅提出了“清靜養生”,“見素抱朴,少私寡欲”的養生秘訣,而且創立了養生氣功,對我國養生學產生了重大影響。與老子同時代的孔子即孔聖人雖然是儒家鼻祖,但在養生方面也留下許多寶貴主張。第一,重視精神修養,認為樂觀開朗為養生之本。第二,養生必須重視飲食起居,認為人有“三死”,這就是:寢處不適,飲食不節,勞逸過度。“三死”不是命中注定,都是自取的。第三,特別重視飲食衛生。他提出“八不食”,即:糧食發霉變質不食,腐爛魚肉不食,變質蔬菜不食,氣味不正不食,烹調不當不食,顏色變樣不食,佐料使用不當不食,市肆售酒和熟肉不食。他還強調“食不厭精、膾不厭細”。

方立草書作品 :毛澤東詞《沁園春 • 雪》 48cm×178cm

東漢末年著名醫學家、人稱醫聖的張仲景,在深入學習和研究《黃帝內經》的同時,廣泛收集和研究醫方,寫出了傳世巨著《傷寒雜病論》,確立了中醫臨床的辨証論治原則。《傷寒雜病論》根據《黃帝內經》理論,以六經論傷寒,以臟腑論雜病,以六經分類、八綱辨証、四診合參為前提,形成了一整套理(基本理論)、法(治療法則)、方(處方配伍)、藥(藥物)完備的辨証施治體系,是中醫的經典之作。張仲景主張防病治病和養生相結合,推行疾病防治和自我保健相統一,在養生學上也有巨大貢獻。第一,主張養神為本。他認為,養神暢志是精神修養之本,隻有精神健康之人才能有健康的身體,主張清心寡欲、節制私欲。第二,合理飲食。主張主食五谷相兼、粗細搭配,菜肴性味與烹調味道相適合,飲食選擇與四季氣候變化相結合,食品必須新鮮健康,禁忌偏食和多食,並提出了許多藥膳選方。還傳說,他配制的中藥五石湯很有名。有一年,他游醫到曹魏政治中心許昌,同青年文人王粲交往很密切。他說王粲潛伏一種病,到40歲左右,眉毛就會脫落,需要服用他的五石湯。王粲覺得突如其來,心中不快,給他的藥也沒有吃。張仲景回到南陽幾年以后,果然得到王粲眉發脫落而亡的消息,不勝唏噓。

華佗是東漢末期醫學家,擅長外科和養生。他主張適度運動健身,認為隻有適度運動才能使谷氣得消、血脈流通。病不得生,譬如戶樞,終不蠹也。依據這個理念,他模仿老虎、鹿、熊、猿、鳥創作了五禽戲,用現在的話說,就是一套醫療體操,可以使全身關節和肌肉得到舒緩。他身體力行,年且百歲而猶有壯容,是名副其實的長壽老人。他由於拒絕為曹操做御醫而被殺害,他的醫學手稿也在獄中燒毀。他的學生吳普按照五禽戲鍛煉,到90多歲,還耳聰目明。另外一個學生樊阿,一邊鍛煉,一邊服藥,壽百余歲。華佗最有名的藥是麻沸散。

唐代著名醫學家孫思邈是精通醫術和養生學的百歲老人。他著作有《千金要方》、《千金翼方》各30卷,內容極其豐富,其中有許多養生和老年病防治的真知灼見,后人尊稱他為藥王。在《千金翼方》中,他專門撰寫了養老大例、養老食療篇目,對老年人的生理、心理、飲食起居、運動等方面作了系統闡述。第一,養生先養性。他認為,善養性者,則治未病之病。強調養老須去名利欲、色欲、情緒不佳、飲食厚味及勞累。他告誡人們莫憂思、莫大怒、莫大懼、莫多言、莫大笑等。他自編衛生歌:世人欲識衛生道,喜樂有常嗔怒少。心誠意正思慮除,順理修身去煩惱。第二,重視運動保健。主張靜養和動養相結合,養生之道常欲小勞,流水不腐、戶樞不蠹。第三,食養和藥餌結合。主張藥治不如食治,飲食清淡、少量多餐。他是食療理論與實踐的集大成者。第四,強調個人衛生與環境衛生相結合。前者包括皮膚、頭發、睡眠、性衛生等,后者包括山清水秀、空氣清新、氣候高爽、土地肥沃等。

明代杰出醫學家李時珍對養生學的貢獻也很大。他繼承家學,重視臨床實踐和深入百姓調查研究,特別重視藥物研究,收集整理宋、元以來民間發現的藥物,經過27年努力,著成《本草綱目》藥學經典之作,為后世藥物學發展做出巨大貢獻。該書收集記載藥物1892種,其中700余種屬於飲食營養和食療的資料,還有大量飲食調養的論述。

中華醫藥和養生之道博大精深,特別是中醫藥具有治未病、辨証施治、多靶點干預等獨特優勢,不僅對中華民族的生生不息、發展壯大做出重大貢獻,而且在世界上產生巨大影響。日本、韓國等東南亞國家的傳統醫學,很大程度吸收了中華醫藥學的精華。在全球化背景下,中華醫藥學和養生之道越來越多地在國際上得到認可和應用。

2019年5月25日,第七十二屆世界衛生大會審議通過了《國際疾病分類第十一次修訂本》,首次把起源於中華醫藥的傳統醫學納入其中。中華醫藥納入《國際疾病分類》后,具體對哪些人群、哪些疾病有效,相關數據不僅可以從中國收集,還可以在國際上更廣泛收集,為中華醫藥和養生臨床研究拓展了更大空間,同時更有利於中華醫藥和養生在國際上推廣運用、交流合作。從2020年初以來,在全球暴發了新冠肺炎疫情,中醫藥不僅在中國抗擊疫情中彰顯了獨特優勢,而且在世界許多國家抗疫中發揮了重要作用,為中華醫藥和養生之道提供了幾千年來前所未有的成長壯大機遇。

方立隸書作品 :杜甫詩《房兵曹胡馬詩》 34cm×68cm

四、惜生命、重養生,是中華傳統文化的優良傳統

在中華文化系統中,《詩》《書》《禮》《易經》《春秋》《老子》《論語》《孟子》《墨子》等重要文化元典,全方位對人類生命意識進行了系統闡述,提出了珍惜生命、關愛他人、善待萬物、順應自然等一系列主張。

首先,生命至上。《尚書》提出:“惟天地,萬物父母﹔惟人,萬物之靈。”《易經》提出:天地氤氳,萬物化醇﹔男女構精,萬物化生。古人把生命視為天地之大德,認為人類是宇宙精華、萬物靈長,強調生命高於一切。儒家從孝道角度審視生命的價值和意義,強調珍惜生命、愛護身體就如同孝敬父母一樣。

其次,仁者愛人。《論語》記載:“廄焚,子退朝,曰:傷人乎?不問馬。”朱熹解釋說,貴人賤畜,理當如此。《孟子》雲:老吾老,以及人之老﹔幼吾幼,以及人之幼。《禮記》主張:使老有所終,壯有所用,幼有所長,鰥寡孤獨廢疾者皆有所養。《墨子》主張兼愛。

第三,愛人利物。古人認為,宇宙間一切事物都是有靈性的,善待萬物就是善待人類自身。《易經》提出:厚德載物。老子提出,天之道,利而不害﹔人之道,為而不爭。主張物我齊一,儒家主張天人合一,易經主張與天地合其德,都強調要遵循天道,順應自然。

中華傳統文化惜生命、重養生等優良傳統,幾千年來深刻影響中華民族經濟、政治、文化、社會以及中醫藥、養生、書畫等各領域各方面,並且成為各領域各方面相互貫通、相互滲透、相互促進的精神紐帶。

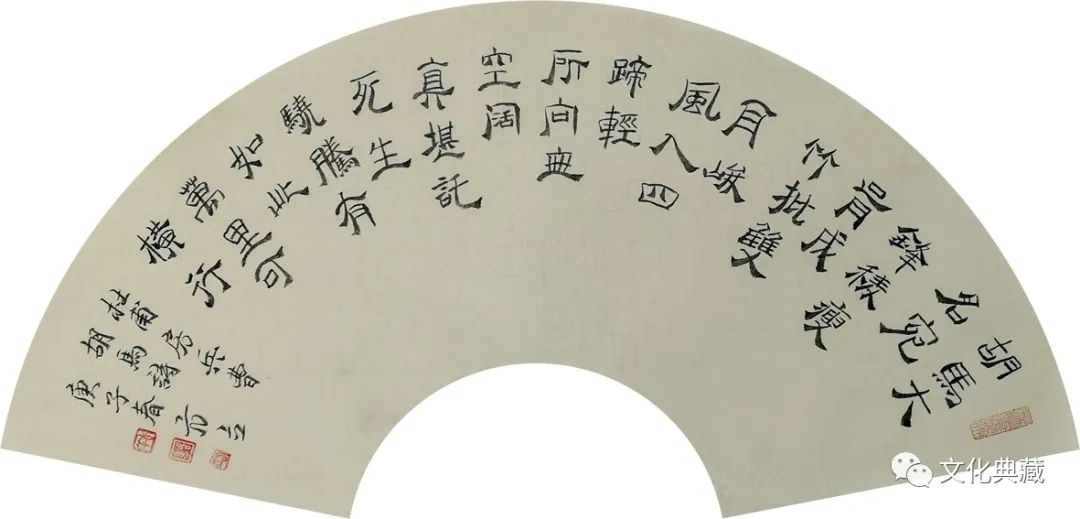

方立篆書作品:孟浩然詩《春曉》136cm×34cm

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量