作為中華文化的重要內容,書法之道深刻體現了中國傳統哲學和文化精神,可以稱為形象化的哲學。中華文明關於天道、地德、人文三位一體的宇宙和合精神,體現在藝術和書法方面,就是符合宇宙精神法則的人生理想境界,可以衍化為修身養性和書法藝術的最高境界。書法之道是天道、地德、人文合一的天地自然之道,能夠獲得對於客觀世界的真理性認識,是表達人類思想、情感、規律認知和審美意識等的特殊載體,有著社會教育的巨大精神力量。書法是書者心靈、學養、品格、情操的映照,書法審美包括字美、文美、情操美等多重美感,書法價值也包括審美、道德、思想、情感等多重意義,反映藝術家的哲學觀念、審美情趣、倫理道德、人格素養等。中國書法以最簡潔的線條方式,表達著人類最抽象最復雜的哲學問題和最豐富最多彩的藝術問題,同時教導著人類怎樣生活和養生的問題。真正的書法大家,必然是尊重自然、敬畏生命、道法自然、形神雙修的智者。

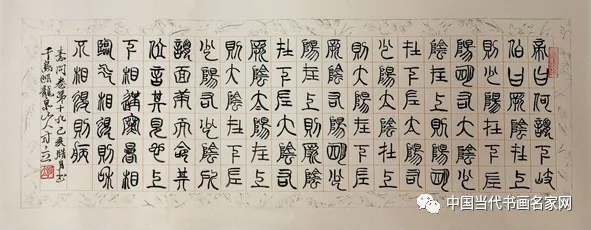

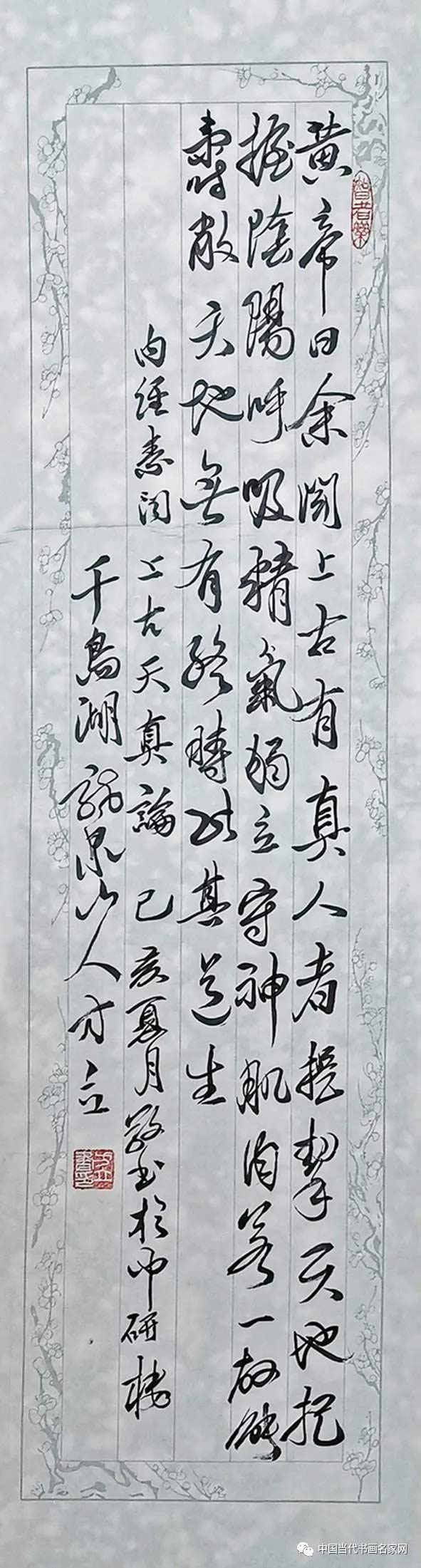

方立篆書作品:《黃帝內經·素問卷第十九·玉機真藏論》 26cm×68cm(中國當代書畫名家網供圖)

一、書肇於自然,生於陰陽

漢代書論的集大成者蔡邕在《九勢》中提出:“夫書肇於自然,自然既立,陰陽生焉﹔陰陽既生,形勢出矣。”書肇於自然,既指出了漢字是對自然界認識的結果,也指出了漢字的象形特征。古人以陰陽為萬物根本,《周易·系辭上》雲:“一陰一陽之謂道。”道是宇宙萬物的運動規律,陰和陽是構成道的基本要素,陰陽的相互對立、滲透、轉化形成變化無窮的大千世界。《周易·賁卦·篆傳》說:“柔來而文剛,剛上而文柔。剛柔交錯,天文也﹔文明以止,人文也。”《說卦傳》又說:“分陰分陽,迭用柔剛,故《易》六位而成章。”漢字以取法自然物象為本原,體現了陰陽兩種力量的撞擊和協調,陰陽交相而成的文字,自然帶有剛柔相濟的美學特征。

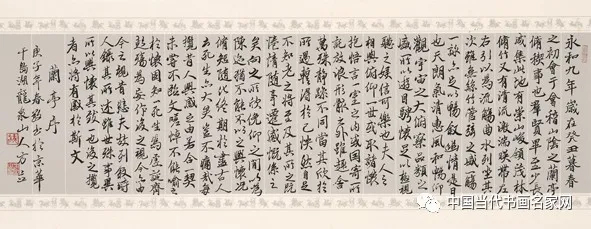

方立行書作品:王羲之《蘭亭序》 48cm×126cm(中國當代書畫名家網供圖)

造字像不像,書法美不美,都取決於“物象生動”。唐朝張懷瓘《書議》認為:“猛獸鷙鳥,神採各異,書道法此。”這就是說,萬物各有其體貌、生命和運動狀態,為書法所仿效,漢字和書法藝術的生命形式與天地萬物有著相同的邏輯關系。象形是造字的根本方法,其他造字方法皆依類象。《周易·系辭上》認為“法象莫大於天地,變通莫大乎四時。”古人把書法稱呼為法象,就是強調書法要效法天地萬物,遵循四時變通,這其中已經包含了哲學思維。漢字經過篆隸楷行草等多種書體演變,點畫曲直都有規范,但始終萬變不離其象。

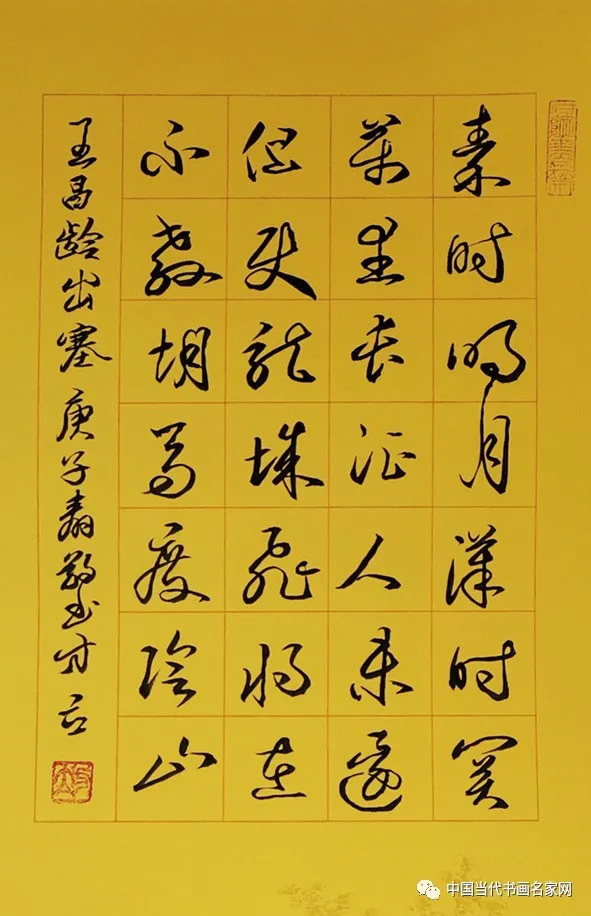

方立草書作品:王昌齡詩《出塞》 68cm×34cm(中國當代書畫名家網供圖)

法象是人的認識從感性認識到理性認識再到實踐的飛躍,是實踐對物象、意象的檢驗和發展。認識世界是在實踐中形成思想,改造世界是在實踐中實現並且檢驗思想。按照一定審美思想創造的事物,已經深刻打上人類對自然和社會規律認識的印記,反映一定社會的歷史的審美情趣甚至道德規范,所以稱之為法象。書法道法自然和社會,任何書法作品,從小到點面大到整體,要求結構合理,要有陰陽和中和之氣,符合審美情趣。自然包括天道陰陽、地道剛柔、人道仁和。自然萬物負陰而抱陽,陰陽相交,剛柔相濟。在此基礎上形成形勢,也就是氣象。氣象是書家對篇章布局的關系處理,是書法從審美意識到指導創作實踐的飛躍。這樣,自然之道、陰陽哲理、剛柔美質同書法形勢一起,構成完整的書法審美理論。陰陽既代表相反相成、對立統一的宇宙萬物,自然界的一陰一陽謂之道,這是物道,反映自然規律﹔陰陽又屬於人類對自然界規律的領悟,這是心道,屬於哲理范疇,反映人文精神。這個物道和心道相統一的哲理被闡釋為“形而上者謂之道,形而下者謂之器”。書法肇於自然,是形而下﹔書法臻於心道,是形而上。道不離器,器不離道,無其器則無其道,盡器則道在其中,形而下與形而上密切聯系,不可分離。這就是虞世南在《筆髓論·契妙》中“稟陰陽而動靜,體萬物以成形”的書寫和認知理論。亦如張懷瓘《六體書論》提出的“夫物負陰而抱陽,書亦外柔而內剛”的審美原理。歸結為形勢,即如蔡邕《九勢》所謂“書肇於自然,自然既立,陰陽生焉﹔陰陽既生,形勢出矣”的因果關系。

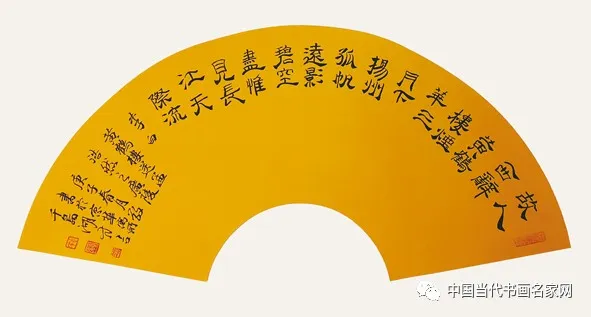

方立行書作品:李白詩《峨眉山月歌》 34cm×68cm(中國當代書畫名家網供圖)

物象是書法對自然物象的表達,表象是人對自然現象的認識。書法的點畫、線條都可以比擬物象外型或者動作,所謂畫取形、書取象,或龍或魚,何辭不錄、何物不儲,就是畫成其物、隨體詰诎。古人描述的如枯藤、如臥鬆、如墜石,是比喻物的靜態﹔永字八法的側、努、啄等,是比喻物的動態。書法取法自然物象,有書者的審美意識指導,符合情感胸臆的表達需要。王羲之《記白雲先生書訣》雲:“書之氣,必達乎道,同混元之理……陽氣明則華壁立,陰氣太則風神生。”這是從哲理到美感的系統認知,用以指導實踐,就是書家的“創意物象”。“創意物象”可以使筆下再現天地萬物的生命美感,達到回歸自然的終極目標。書法的自然美與物象生動處於“形而上”的哲學層面,是張懷瓘《書議》中描繪的“囊括萬殊,裁成一相”的境界。

意象是書法對客觀事物規律的認知和表達。人類認識是一個由淺入深、由簡單到復雜、由低級到高級的辯証發展過程,書法美的認識和表達也同樣是辯証發展過程,書法意象是對物象更深刻的表達和創造。傳說造字之時就有天雨粟、鬼夜哭,說明文字自產生開始,就有記載、表達、傳播人的情感和思想的功能。無論是唐人的尚法書風,還是宋人的尚意書風,都表達了人的情懷和思想。書法是體現作者心緒的藝術,要求“先散懷抱”,就是要把心緒從塵世中解脫出來,讓心和自然溝通。“散”作為書法藝術精神,可以追溯到庄子的藝術思想。《庄子·人間世》中有“散木”、“散人”的說法,即指超乎塵俗、不為世用、游於絕對精神境界的人們。庄子追求絕對的精神自由,追求在自我中解脫,標舉“散”的精神品格。魏晉時期玄學的興起,言意之辯成為思想界討論的重要內容,書法作為一種抽象造型藝術,其表意作用開始為人們重視。晉人行書如流水行雲,自然流美,最富韻味,成為魏晉風度在藝術上的典型表現。張懷瓘認為,懌思通理,從心所如。

二、道法自然,中和為美

天地人三才合一的宇宙和合精神在美學領域的應用就是中和之美,這是中國古典美學創造和欣賞的基本原則和審美理想。《樂記》這樣概括音樂的本質:“樂者,天地之和也。”所以,聲音的清濁、大小、短長、疾徐、哀樂、剛柔、遲速、高下、出入、周疏等,都是相濟關系,猶如調和許多味道而成的和羹,使音樂具有中和之美,“君子聽之,以平其心,心平德和。”尚書說:“八音克諧,無相奪倫,神人以和。”就是說,八音克諧而不失常度,這就是中和。宇宙和合精神在書法中的運用,強調心正則筆正,要求在書法創作中把各種對立因素和諧統一起來,不能片面地強調一方面而否定另一方面。

以老庄為代表的道家學說,崇尚自然、道法自然,表現在書法方面,就是以自然為道,道進乎技藝,技藝即是道,追求天人合一、朴素無華、純質靜美的審美理想。早在漢代,蔡邕就認為,書法源於自然,源於宇宙萬物的運動規律。他在《九勢》中說:“夫書肇於自然,自然既立,陰陽生焉﹔陰陽既生,形勢出矣。”這是受道家思想影響,強調書家要領會天地萬物的陰陽對立統一,使自己融合於天地自然,達到物我一體、天人合一的境界。這種理論既源於道家的“道法自然”說,也是儒家的“天人合一”思想在書法理論中的體現。蔡邕是儒家,同時也受黃老玄學影響,這兩種思想影響都反映在他的書法藝術上。《庄子·人間世》有“散木”、“散人”的說法。蔡邕《筆論》中提出的“書者,散也。欲書先散懷抱,任情恣性,然后書之”。“夫書,先默坐靜思,隨意所適”。這些觀點正契合了老庄的道家思想。同時,蔡邕又認為,人與自然有著必然聯系,必須遵循宇宙規律,書法要契合儒家“天人合一”的思想。

王羲之的《蘭亭序》是這樣的典型作品,給人“天人合一”的唯美感受。《蘭亭序》的旋律是舒緩而寧靜的,從字裡行間能感到從容、靜謐、和諧、清逸之氣。王羲之的書法重在游心,從他散見在各種史料中的書法見解裡可以看出,他十分強調“意”字,所謂“點畫之間皆有意,自有言所不盡。得其妙者,事事皆然。”這種“意”,是魏晉人生命覺醒后所特有的一種藝術精神。書法之美,在於合乎萬物本質和自然規律,這是中國書法的奧妙所在。用黑格爾的話說,就是:“在藝術裡,感性的東西是經過心靈化了,而心靈的東西也借助感性化而顯現出來。”(《藝術美的概念》)

方立楷書作品:《黃帝內經· 靈樞卷一》 34cm×68cm(中國當代書畫名家網供圖)

儒家從孔子開始,就認為天地人是一體的,就把人看得比神重要,特別重視天地人的和諧,強調三者之間、各自之間都是以和為貴。儒家倡導經世致用的入世精神、以統治意志為向心力的文化傳統,強調藝術的實用功能、教育功能、認識功能的統一,要求書法必須為政治、社會、思想、文化服務,進而形成了以正體為標准,以秩序和法度為基本訴求,以盡善盡美、中庸、中和思想為主線的書法大統。以孔孟為代表的儒家思想,其核心要求是人們在生活中必須保持禮的規范和中庸的哲學觀念。表現在文字和書法方面,認為書法可以格物致知,進而達於天下、化育天下,就是“經藝之本,王政之始”,就是依仁游藝、以藝達道。張懷瓘《六體書論》認為:“書與大道不殊。”就是說,書理與天下大道是一致的,沒有不同的地方。朱長文《續書斷》認為:“書之至者,妙與道參。”就是說,書法大家之所以成為大家,關鍵是悟道了、參道了。朱和羹《臨池心解》認為:“書進乎道。”就是說,書法的精進離不開內心對道的領悟。這些書法見解,都源於儒家的所謂道。

在儒教思想影響下,中庸之道曾經長期成為中國書法審美的靈魂,平和中正是重要審美情趣。程頤在《中庸》第一章中說:“不偏之謂中,不易之謂庸。中者天下之正道,庸者天下之定理。”意思是天下的正道不能偏袒,必須堅持不變的法則。反映在審美觀念上,書法要符合禮樂規范,盡善盡美﹔反映在書法藝術風格上,崇尚渾厚、中和﹔反映在筆墨技巧上,要求筆筆中鋒、無往不復、無垂不縮等。這種中庸之道稱得上是書法審美的靈魂,要求書法不僅有外在美,還必須有深刻思想內涵的沖和之美,使書法藝術在對立面的相互依存中達到情與理的和諧統一。孔子在《論語·八佾》中曾經提出過“樂而不淫,哀而不傷”的觀點。按照儒家哲學這樣的觀點,真正好的作品,藝術情感表達應該是適度與平和的,歡樂卻不放縱,悲哀卻不傷痛。蘇軾在《論書》中也曾指出“真書難於飄揚,草書難於嚴謹,大字難於結密,無間小字難於寬綽而有余”。這些都是用中庸思想對書法創作的思考。

唐代統治者大力提倡儒學,中庸思想對書法影響明顯。這個時期,歐陽詢提出了《書法八法》和《歐陽率更36法》,要求四面停勻、八邊具備,在均衡中見精神。虞世南認為,在心、手、管、毫的四者關系中,心為君,肯定了創作主體的主宰作用。他還提出了沖和之美的觀念,書法挈於妙的方法是心正氣和。這些書論都受到儒家和佛家學說的影響,為隋唐尚法書風提供了理論依據。唐書尚法以楷為主,楷法又以顏魯公為最。唐朝的儒家學說和佛道文化氛圍,不僅造就了顏氏的忠烈品性,也成就了嚴整、高古、肥美的顏楷。顏氏納古法於新意之中,生新法於古意之外,陶鑄萬象,博採眾長,形成了具有儒學影子和佛道韻味的壯美而清新的書風。

宋代是儒學、佛學、老庄思想等各種思想交匯融合的時代,又是中國歷史上善於理性思考的朝代,格物致知是這個朝代的理學追求。宋明理學家繼承和發展了古人天人相通觀念和中庸思想,強調天與人同心同理同本。天與人隻有一個道即理,一人之心即為天地之心。天理是沒有限量的,心中的理也沒有限量,理在人心中生生不息,與天地相流行。宇宙即是吾心,吾心即為宇宙,天人合一即為心理合一。理學家或以為“理”是無處不在、先天地而生的,或以為心即是“理”,“理”便在吾心中。宋明理學家都要求人清除后天產生的欲望和情感,顯露和發揚先天具有的心性,達到與天地同流的精神境界。他們的共同特點是強調封建道德觀念,注重內在修養。這種追求影響到書法領域,就是宋人對古文字學和碑刻學的研究。宋人經過對魏晉行草楷書等新體創立期和唐朝書法法度完備期的深入總結和研究,把書法發展目標的視野投向法外,探索追求書法新境界,要求書法表現人心,體現作者溫厚雍容、和平中正的氣質和涵養。宋代理學強調突出主體即人本身,書法與之呼應,促進了尚意書風的形成。正如項穆在《書法雅言》中所說:“故心之所發,蘊之為道德,顯之為經綸,樹之為勛猷,立之為節操,宣之為文章,運之為字跡。”同時,老庄哲學成為士人們政治失意時自我安慰和解嘲的思想武器,禪宗思想也深入地滲透於士人處世哲學,書家往往把書法作為表達隱士生活情趣或者深邃奧秘禪理的載體。從修身養性的角度看,這些文人墨客都是不同形式的修行者。因此,隻有一切合乎性命道德的行為才是書法之道,書法之道又是性命雙修之道,理所當然地成為養生之道。

佛家強調一切皆空、超然物外、物我兩忘的觀念。佛家有所謂妙悟說,即不為萬物所累,達到萬物與我為一,取得精神絕對自由。在佛家眼中,一切為空幻,了悟亦是幻覺。書之悟,或悟書理,或悟筆法,或悟意象,強調書為心印。慧能以頓悟為成佛之路,隻須內求於心,悟到本心,即可成佛。妙悟作為取得書法意象的心理體驗,悟由心來,心從物得。物自我相交合一成意象。

方立隸書作品:李白詩《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》 34cm×68cm(中國當代書畫名家網供圖)

三、以藝達道,化育天下

道是至簡至約的。化繁為簡、以簡馭繁的漢字和書法線條是道的化身,是中國人最本質地表達事物的方法和工具。任何情況下,書法家總是根據自己的世界觀和審美觀念,在作品中對現實進行表現和評價,在筆法和筆意的統一中體現書法家的審美情趣和精神面貌,寄托自己的社會理想、道德標准,通過藝術形象發揮社會認識作用、思想教育作用、科學武裝作用、美感愉悅作用、精神陶冶作用、情感交流作用,對人們的思想感情和精神面貌發生審美的感染力量,從而傳播中國哲學思想和審美觀念,影響社會生活。真正的書法大家和書法上品,是自然之道與書法之道的統一。符合自然之道的書法之道,當然契合養生之道。

以孔孟為代表的儒家思想,核心要求是人們在生活中必須保持禮的規范和中庸的哲學觀念,表現在文字和書法方面,就是“經藝之本,王政之始”,強調藝術的實用功能、教育功能、認知功能的統一,要求書法必須為政治、社會、思想、文化服務,進而形成了以正體為標准,以秩序和法度為基本訴求,以盡善盡美、中庸、中和思想為主線的書法大統。這裡,儒家經世致用的入世精神、以統治意志為向心力的文化傳統起到至關重要的作用。以老庄為代表的道家學說,崇尚自然、道法自然,表現在書法方面,就是追求天人合一、朴素無華、純質靜美的審美理想。《易傳》融合儒道思想,以天地人為宇宙三寶,構成天人合一宇宙觀。人生的理想境界,衍化為藝術之最高境界。儒家依仁游藝、以藝達道,道家以自然為道,技藝進乎道,技藝即是道。張懷瓘《六體書論》認為:“書與大道不殊。”朱長文《續書斷》認為:“書之至者,妙與道參。”朱和羹《臨池心解》認為:“書進乎道。”這些書法見解,都源於儒道兩家的所謂道。佛家強調一切皆空、超然物外、物我兩忘的觀念。佛家有所謂妙悟說,即不為萬物所累,達到萬物與我為一,取得精神絕對自由。在佛家眼中,一切為空幻,了悟亦是幻覺。書之悟,或悟書理,或悟筆法,或悟意象,強調書為心印。慧能以頓悟為成佛之路,隻須內求於心,悟到本心,即可成佛。妙悟作為取得書法意象的心理體驗,悟由心來,心從物得。物自我相交合一成意象。儒釋道的哲學觀念深刻影響中國書法審美理論並成為其中重要組成部分。

書法藝術總是通過個別與一般的統一來表達生活的豐富內容,揭示現實的美與丑,直接訴諸人的感情並作用於人的思想。對於這些道理,古人早有領會。東漢書法家蔡邕在《筆論》中認為:“書者,散也。欲書先散懷抱,任情恣性,然后書之﹔若迫於事,雖中山兔毫不能佳也。夫書,先默坐靜思,隨意所適,言不出口,氣不盈息,沉密神採,如對至尊,則無不善矣。”他強調了對事物的內心感悟和思想認識在寫好書法中的作用。我國歷代書家浩瀚的書法作品,不僅有書法藝術欣賞和研究價值,而且具有歷史、哲學、科學等方面的研究價值。

方立行書作品:《黃帝內經·素問卷第一· 上古天真論》 68cm×26cm(中國當代書畫名家網供圖)

書法藝術在筆法與筆意的統一中傳遞書家的審美理想和精神境界,對欣賞者發揮科學武裝的作用。虛實結合、有無相生,是中國書法藝術的一個特點。中國古人最典型的宇宙觀是《易經》上說的“一陰一陽之謂道”。漢字由點畫組成,點畫的空白處是虛,點畫本身是實,通過虛實結合,構成了中國書法與中國哲學相統一的完美漢字。中國古代許多哲學家,在論述審美問題時,都提出了虛實概念。荀子《樂論》中說:“不全不粹不足以謂之美。”他強調在藝術表現生活時,要拔萃,去粗取精,於是藝術表現就有了虛。孟子說:“充實之謂美。”他並不停留於實,而是要從實到虛。他說:“充實而有光輝之謂大,大而化之之謂聖,聖而不可知之謂神。”聖而不可知之,就是要虛到神秘的意境。《易·系辭傳》中說:“易之為道也,累迂,變動不居,周流六虛。”世界就是有生有滅,有虛有實,萬物在虛實中流動變化。因此,老子說:“有無相生”,“虛而不屈,動而愈出。”客觀現實是個虛實結合的世界,反映在藝術上也應該虛實結合。書法藝術隻有將主觀和客觀相結合,才能創造出美的形象。宋人范烯文《對床夜話》說:“不以虛為虛,而以實為虛,化景物為情思,從首至尾,自然如行雲流水,此其難也。”以虛為虛,就是完全的虛無。以實為實,就是死的,不能動人。隻有實虛結合,才會有幽遠的境界。凡是有造詣的書家,對於漢字的這種奧妙都有深刻領悟,憑借一虛一實、一明一暗的流動節奏表達思想和感情。虛實關系在書法中表現為審美學問和技巧,在哲學中表現為於世界觀的學問和方法。

萬事萬物通過藝術家思維,就會成為有感情、有性格的事物,是感情化了和人化了的自然。如同古代文論家劉勰在《文心雕龍》中所言:“原夫登高之旨,蓋睹物興情。情以物興,故義必明雅﹔物以情觀,故詞必巧麗。”“登山則情滿於山,觀海則意溢於海。”藝術作品的審美影響雖然滿足人的物質需要,但始終對人的意識產生影響,始終在一定范圍和程度影響著人的思想、情感乃至健康。

書畫家經常運用的手法,就是所謂的比興,即以物喻人、緣物寄情、借物言志,傳播真善美。最典型的是文人書畫家通常都把梅蘭竹菊比喻四君子,作為自身和思想的化身。因為荷花出污泥而不染主廉潔,梅花俏不爭春主清高,蘭花恬靜幽香主純潔,竹子剛勁不屈主氣節,菊花高傲脫俗主性格。書畫家把這些花卉人格化,表達自己的思想情懷和審美情趣,從而使作品蘊涵了崇高的人文精神。這種傳統,從六朝的宗炳、王微就已經開始,他們提出聖人含道映物、山水以形媚道,主張“以有管之筆,擬太虛主體”,把書法提升到了載道的高度。

方立行書作品:《黃帝內經· 素問卷第十九·氣厥論》 34cm×68cm(中國當代書畫名家網供圖)

老子之道,是書道源頭之一。道教的道,是一個高度概括的哲學概念,是玄而又玄的玄學。道家以無極為道,置於太極之上。無極難以名狀,無為而無不為,但道法自然。道家學說蘊涵豐富的自然審美情趣和朴素辯証法思想,崇尚自然、順應自然、追求自然是道家審美意識的獨特視覺。具有道家思想書家的作品,往往是知雌守雄、知白守黑,守靜篤、致虛極。如同老子所說,“道可道,非常道,名可名,非常名……玄之又玄,眾妙之門。”書與道合,為玄妙之技的第一要意。書以文字安身立命,文字本來優美,書又加之玄妙。玄妙就是書道執筆之妙、神採之妙。書法藝術同樣有道可遵循,是玄而又玄的藝術。《老子》又言,清淨為天下正。把清明、清淨上升為能夠貫通天下的正道,這是書道和天道相通的又一感悟。凡書法大家,大都追求道法自然。清代書家劉熙載在《游藝約言》中鮮明地把書法同把宇宙的和諧、生命的律動、心靈的節奏有機結合起來,認為“老子有‘為道日損、損之又損’之言,禪家有‘剝蕉心’之喻,書得此意,塵俗何從犯其筆端?無為之境,書家最不易到,如到便是達天。”他還認為,書之氣,必達乎道,同混元之理。這些就是說,書法之美,在於合乎萬物本質和自然規律。書法可以格物致知,在天地人之間進行溝通,進而達於天下、化育天下。

書家通過點線運用創作出充滿思想感情的作品,書法線條如同道家所言的抽象無形的道,表現著書家對世界本源、存在方式、事物相互關系及其轉化規律等問題的形象看法,表達對客觀世界和人類社會的審美觀念。總之,書法創作是精神的思想的活動,體現社會一定的審美觀點和審美理想,是人的思想、感情、精神、意志以及對於美的要求的具體表現。富於感情地思維著世界,是藝術家精神活動的特點,體現著藝術本質。(作者授權本網發布)